「清潔」に努めています。

「安全」に努めています。

「健康寿命の促進」に努めています。

トレーニング「道具のメンテナンス」に努めています。

会員様の「オーダーメイドのトレーニング」に努めています。

日々間違いない運動をしていただくため、トレーナーは「学習」に努めています。

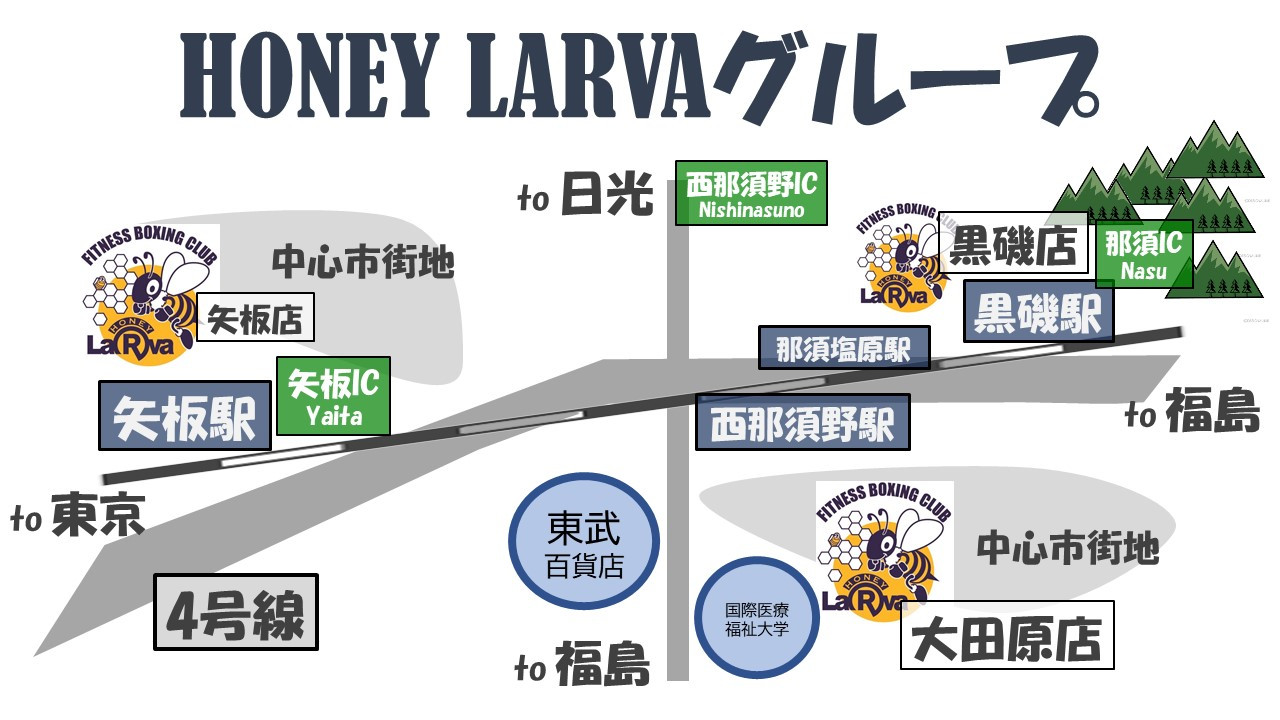

【大田原店】

【黒磯店】

【講師活動】

行政や学校などからの依頼で、健康の講演、運動指導をしています。

これらで伝えている根拠ある運動指導をジムでも指導しています。

【体のつかい方対談】

ハニーラルヴァって

どんなことするの?

ボクシングってどんなイメージ?殴り合い?

いいえ。

ハニーラルヴァはそのようなこと教えるつもりは全くありません。

身体の使い方をうまくするフィットネスジムです。

FITNESS BOXING CLUB ハニーラルヴァは、ボクシンググローブをはめて色々な体の部位を

フィットネス&エクササイズしてもらう目的にあります。

大人もジュニアクラスでも骨盤や呼吸を意識し、骨や筋肉を含めた身体全体をうまく使ってもらうことを目的にしています。

運動や健康を研究した論文の方法、根拠(エビデンス)のある運動を提供しています。

身体が動く、身体が使える楽しみを感じて頂き、日常の生活をラクにして下さい。

美しい姿勢

重い頭を、体一直線で支えるためには姿勢が必要になります。

姿勢が伴わない(良くない)ままトレーニングしても逆効果。

骨盤が後傾になり過ぎず、かと言って前傾にもなり過ぎないような「立つ」「歩く」が美しくなるような骨盤姿勢を心がけています。

姿勢を良くするには「呼吸」も大事。

美呼吸

鼻呼吸でのドローインや腹式呼吸です。

どこの骨や筋肉を意識するのか?

そして呼吸はどうするのか。

よりよい姿勢を保つのはなぜか?

普段の生活でも「通常」に過ごしていけることではありますが、

姿勢や呼吸、意味のある運動で少しでも健康寿命が延びることに繋がれば、それはひとつ「幸せ」に繋がること。

それが私たち、ハニーラルヴァが提供する

クオリティ オブ ライフになります。

ボクシングの動きや姿勢をチェックしながらハニーラルヴァでは運動に励んで頂いています。

筋力トレーニング

筋力トレーニングというと、筋力を付けたい人だけの運動イメージがありますが、筋力が衰えると生活習慣病(糖尿病など)の恐れが出てきます。

そのためハニーラルヴァでは効率の良い筋力トレーニングを提供しています。

無駄にキツイトレーニングではなく、ピンポイントで無駄のない無酸素運動を指導するように心がけています。

有酸素運動では鍛えられない無酸素運動の速筋部を鍛えないと、糖分を吸収できる身体の仕組みやエネルギーを作る身体の仕組みが衰えてきます。

ジュニアクラスとは?

子どもには伴流ボクシングジム免許皆伝師範として武道精神をもとに、礼儀・挨拶を軸にした意味のある多様性のあるトレーニング。

ボクシングだけじゃなく、他のスポーツにも通じる「多様性」。

現に、幼い頃からボクシングをやってきた人間が他のスポーツに転向して結果を出す。

逆に私みたく、18歳まで器械体操をやってきてボクシングの「ボ」の字も知らなかった人間が

ボクシングに転向してチャンピオンになる。

どんなスポーツにも通じることがわかります。

ジュニアには「ボクシング」にはこだわらず、どんなスポーツにも通じるようなトレーニングを曜日に分けおこなっています。

大人には

「危なくない」

どんな人にも「楽しく」そして「変わる喜び」を知ってもらい、エクササイズまたはボクシングに励んでいってもらえればと思っています。

朝9時からの「朝活20分運動」。

お昼過ぎから、夜9時までの一般クラス。

夕方にはジュニアクラス。

60歳以上の方にはミドルクラス。

大きいフィットネスの動きじゃなく、簡単なエクササイズやルームランナーを用意しています。

「楽しく」

そして

「メリットある」ことだけ

を提供していくように心掛けています。