②毎日更新の情報

水は健康? それとも毒?――体内で“効く”か“害”になるかの分かれ道

記事本文(HP掲載用/専門的かつわかりやすい構成)

私たちの体に欠かせない「水」。

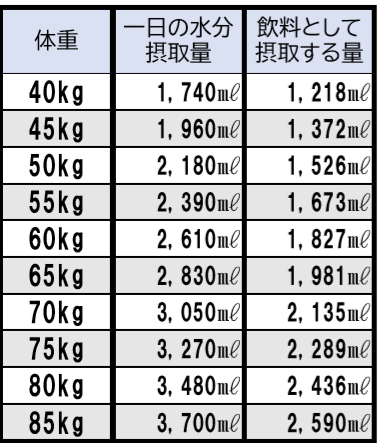

「1日2リットルが目安」とよく言われますが、実は“健康な人”と“そうでない人”とでは、同じ水が健康にもなり、毒にもなる可能性があるのです。

■ なぜ水が「毒」になるのか?

水が「毒になる」というのは、水そのものが毒性を持つという意味ではありません。

問題は、水分をうまく排出できない身体の状態にあります。

代謝が低く、体温が低く、運動習慣がない人は、

・汗をかきづらい

・尿の排出がうまくいかない

といった排泄機能の低下が起こっていることがあります。

その状態で水をたくさん摂っても、体内に水分が滞りやすく、むくみや冷え、頭痛、消化不良、倦怠感といった症状に繋がることがあります。

■ 水を“効かせる”には排出がカギ

健康的な人は、飲んだ水分を尿や汗としてきちんと出す仕組みが整っています。

水分は老廃物を流し、体温を調節し、細胞を潤すなどの役割を果たします。

逆に、排出できない人にとっては、水が「停滞物」や「ストレス因子」に変わりかねません。

■ 健康は“全体のバランス”で成り立つ

健康とは、水だけ、運動だけ、食事だけで成立するものではありません。

加工食品を減らし、適度に身体を動かし、睡眠を確保し、ストレスをコントロールする。

そのような**「ふつうの健康習慣」**の中に、水や呼吸の意識を重ねることが、クオリティ・オブ・ライフ(QOL)を高める最短ルートです。

📚EBMに基づく参考論文リンク(英語論文)

-

水中毒(低ナトリウム血症)の危険性

▶︎ Hyponatremia due to excessive water intake

(B.S. Palmer et al., Hospital Physician, 2003) -

運動と水分バランスの関係

▶︎ Exercise-associated hyponatremia: update on pathophysiology, prevention, and management

(Murray B., Current Sports Medicine Reports, 2008) -

代謝と水の関係(代謝機能が落ちていると水分処理能力も下がる)

▶︎ Water intake and hydration status in metabolic health

(Popkin et al., Nutrition Reviews, 2019) -

生活習慣全体と水の影響の複合的な見方

▶︎ Hydration for health hypothesis: a narrative review of supporting evidence