②毎日更新の情報

2023-01-28 23:29:00

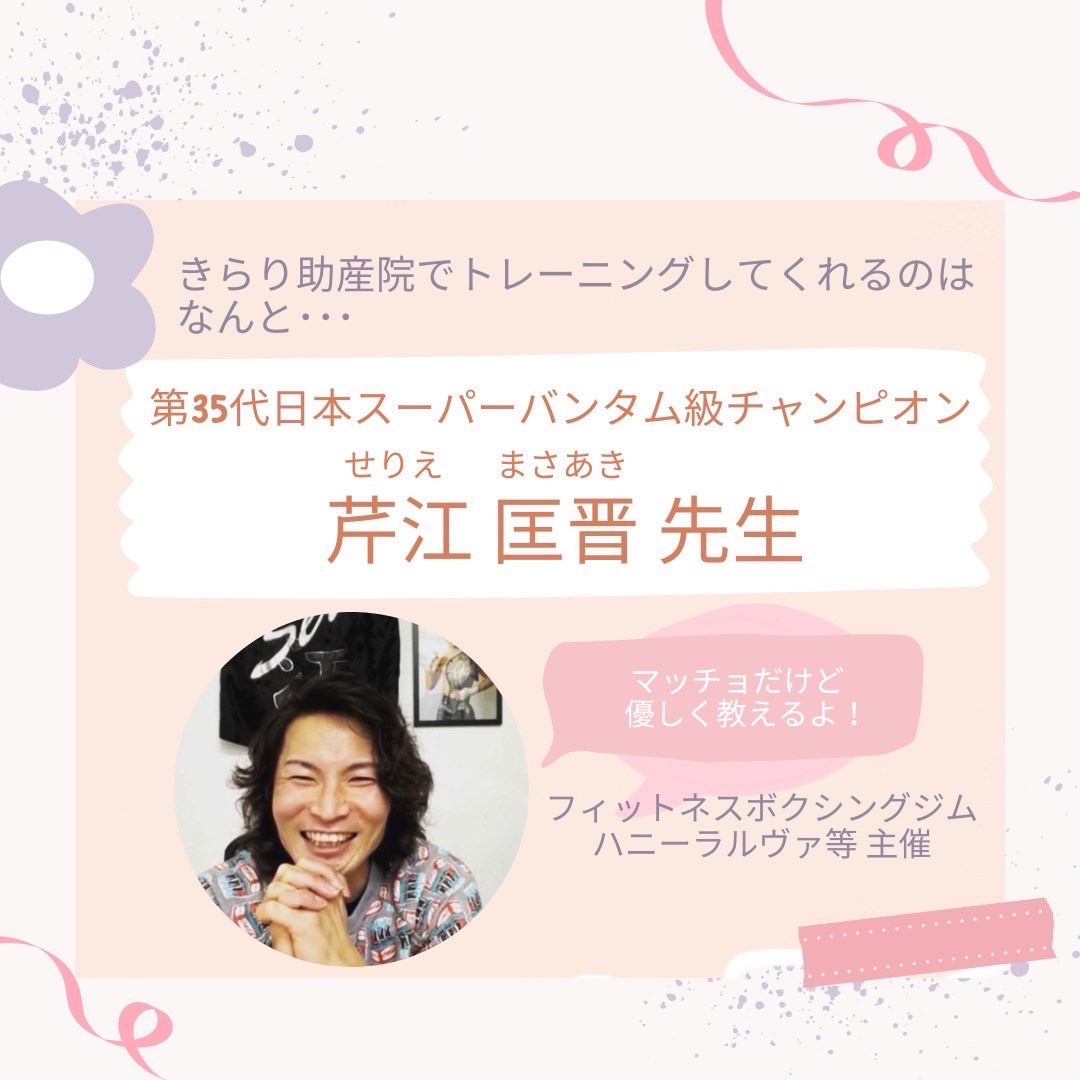

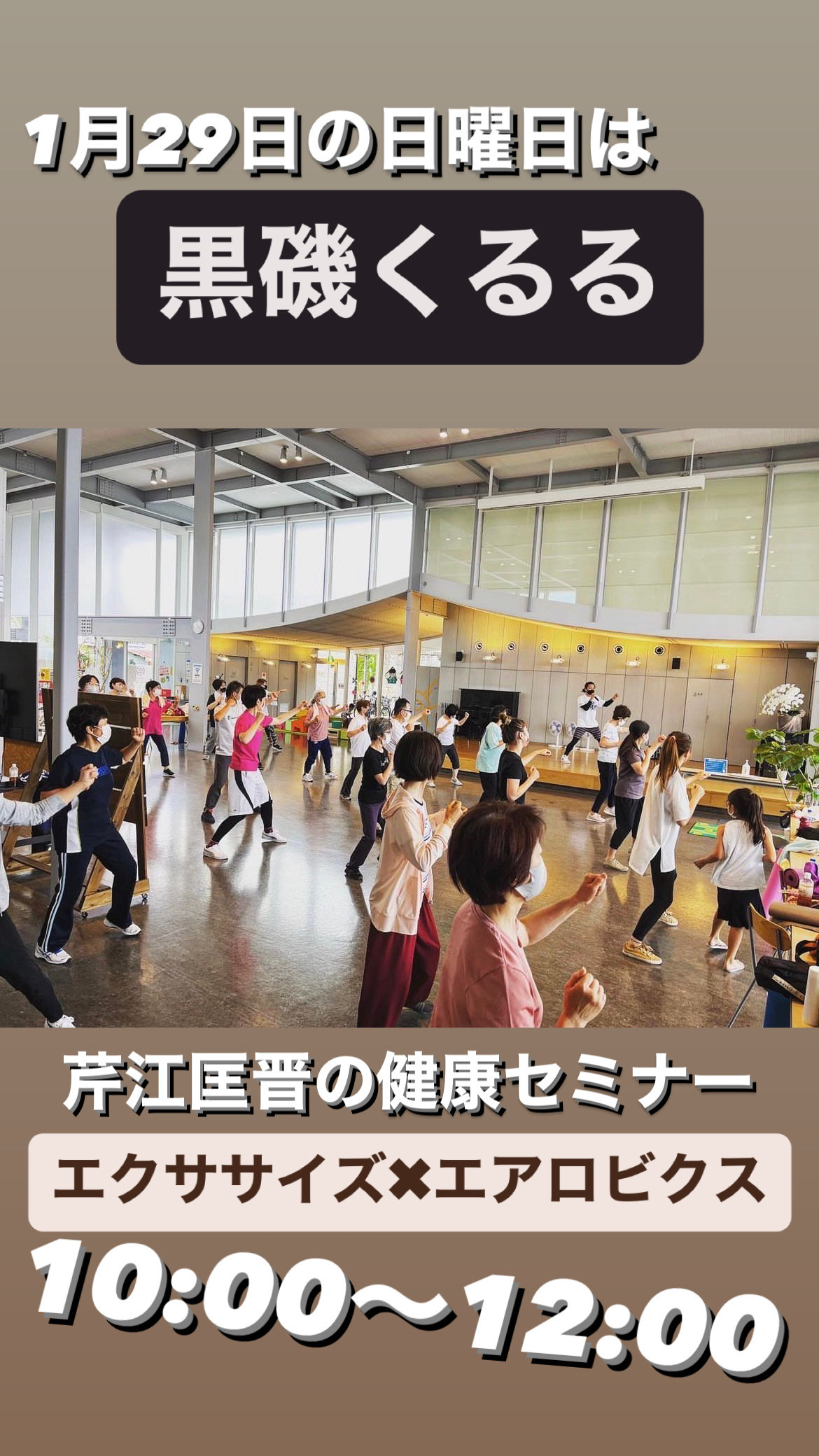

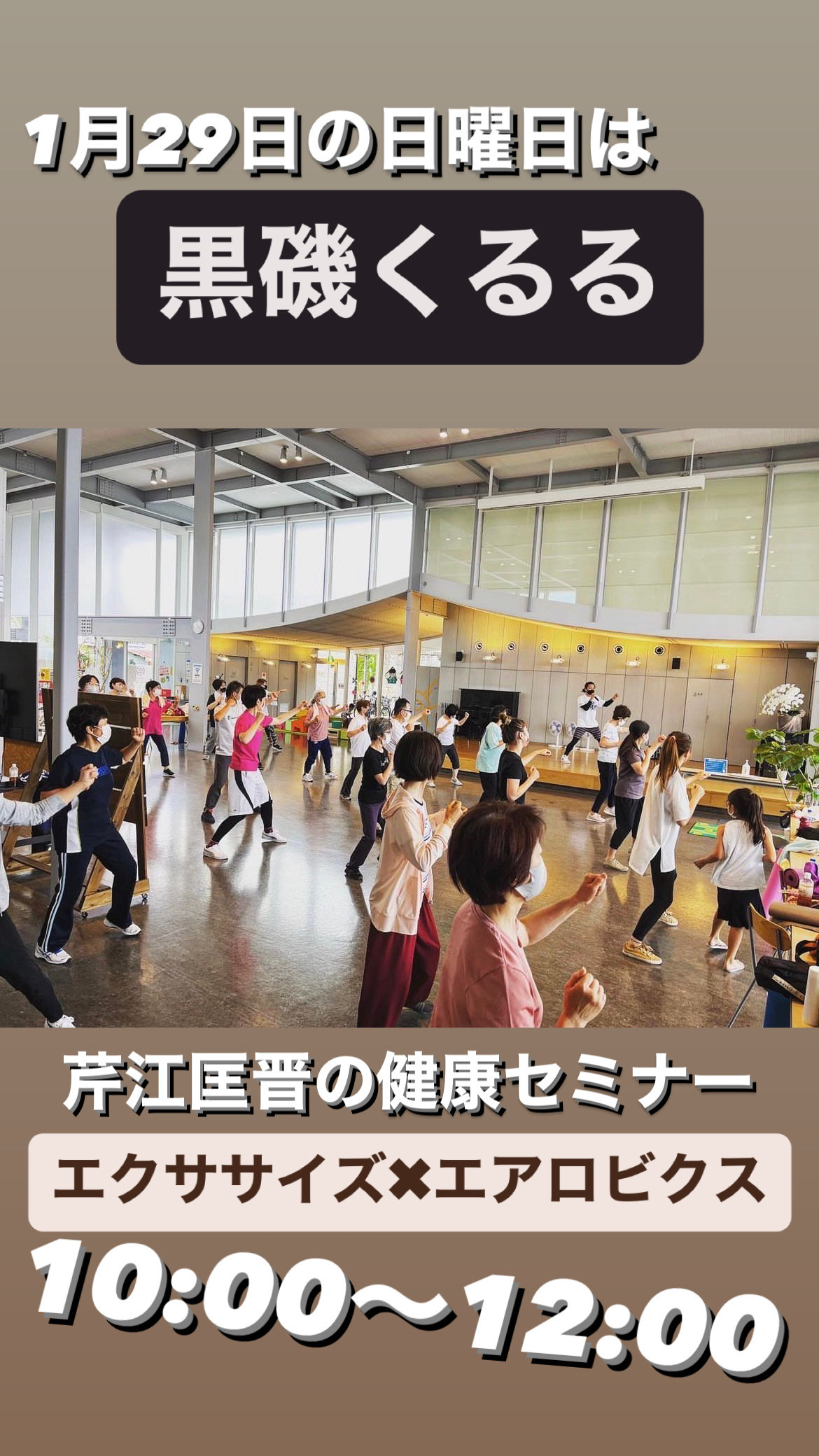

明日は那須塩原市黒磯でフィットネス講義とエアロビクス

明日は黒磯にある那須塩原市まちなか交流センターくるるで

骨盤底筋トレーニングとエアロビクス

を開催致します。

10:00~11:00までを骨盤底筋トレーニングと体幹トレーニング

11:00~12:00までをボクシングエクササイズの時間として開催致します。

ご参加される場合は予約制になるのでご連絡下さい。

2023-01-17 22:45:00

那須町で講演でした

WHOが発表している健康の定義が好きなので講演でプロジェクターで映しています。

身体的、精神的、社会的に幸福な状態を「健康」

那須町文化センターで自宅でできる筋力トレーニングの講師として行ってきました。

ハニーラルヴァジムでも伝えている通り、健康になるために難しいトレーニングなんて必要ありません。

単純だけど大切で、回数だってやたら多くやっても仕方がない、シンプルなトレーニングを教えてきました。