②毎日更新の情報

大声を出すとお腹の力もっと強くなりません?

腹圧の事を違う方面から調べてました。

「腹圧」。

ハニーラルヴァの会員様や僕のセミナーを聞いてくれたりしている方々は聞いた事あるかもしれません。

呼んで字のごとく、お腹の圧です。

お腹の圧が高まると単純に、腹筋の深層部の腹横筋が硬くなり、腰痛を防ぐ事もできれば、お腹の圧が高くなるワケだから姿勢の安定に繋がりますね。これも腹横筋を含め腹筋群や多裂筋などのインナーマッスルが強くなっているおかげ。

まとめると腹圧が高くなると、体が強くなるというコトです。

この言葉をドローインやブレージングなどで言い換えたりして指導しています。

簡単に姿勢がよければ、腹圧はある程度高くなっていくというコト。その理由のひとつとして

骨盤底筋群を含めた肛門が締まるから、体の中の空気が逃げなくなる

考えてみれば穴を塞げば空気は逃げていかないですよね。

お腹の圧が逃げないというコト。

では下は塞がるが、上はどうなんだろう?

下は骨盤底筋が機能すればしっかり塞がるが上はどう締める?

それは単純に、腹圧が高くなると声帯も閉じようとするんですよね。

重いモノを持とうとした時「フン!」と息を吐こうとすると重いモノ持ち上げやすいですよね?

➀下の骨盤底筋が締まる

↓

②上の声帯が締まる

↓

➀+②で腹圧が上がる

要するに口から息は吐くけれども空気はなるべく逃がさないように声帯を塞いでいるんですね。

それに加え、もう少し腹圧が逃げないようにするポイントは大声。

試しに腹圧を高めて大声を出してみて下さい。

腹圧が逃げないようにお腹に力を入れ大声を出す、そして息を吸ってまた腹圧を意識して大声を出すと、吐いているのに空気が逃げていかないからどんどん苦しくなりませんか?

僕も試してみたら意識朦朧としてしまいました(笑)

普通は息を吸うと横隔膜が下がり、お腹の余白の範囲が狭まり(内臓たちの部屋が狭くなり)腹圧をかけやすくなり、息を吐くと横隔膜が上がりお腹の容量に余裕ができるから腹圧が抜けやすくなる。

その横隔膜が上がり腹圧が抜けやすくなる状態をより防ぐ方法が、大声をだして空気の逃げ道を防ぐ事。

声門閉鎖とも言い、歌をうたう時などのテクニックのひとつにもなっているようです。

論文を引っ掻き回していると、どうもこの声門閉鎖と歌のトレーニングとの関係がたくさんあがってきました。

声門閉鎖のテクニックが歌唱力に大きく関わっているようで。

しかしここは健康と運動の場所。方向が反れないようにしておきます(笑)

ウエイトリフティングなどの重いモノを持ち上げる時に、大声を出しているのも納得がいきますね。

前者の重いモノを持ち上げる時に声を張ろうとすると力出ますよね?

少しでも腹圧の逃げ道を防ぐ。

慣れてくると大声を出さずとも横隔膜が下がるのを防げるようになります。

だからと言って、日常からこのブレージング状態(体が強い状態)を保っている意味はないですね。

ドローインや白樺のポーズで良い姿勢を保てれば適度に腹圧はかかっているもの。

日常生活ではそれくらいで充分です。

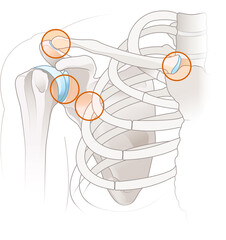

肩甲骨を柔らかくすると腕が上がる。

腕が上がると肩甲骨も動く。

腕が上がると鎖骨も動く。

鎖骨を触りながら腕を上げてみると分かるのですが、腕を上げると鎖骨は下がっていきます。

自分で肩甲骨を触りながら腕を上げる事は難しいので、誰かに肩甲骨を触ってもらいながら腕を上げてみましょう。肩甲骨も動くのが分かるはず。

繋がっているというコト。

腕がなかなか上がらない悩み・・・一定以上腕が上がらない場合の原因のひとつとして、鎖骨の硬さ、もしくは肩甲骨の硬さが理由としてあげられます。

肩甲上腕関節が120度、鎖骨が60度動いて腕が垂直の180度に上がる仕組みとなっています。

今回は鎖骨にアプローチしている訳ではなく肩甲骨に特化したストレッチやトレーニングで申し訳ありません。

肩甲骨が硬い状態であると腕が上がらない可能性もあるという事。

肩甲骨が柔らかければ腕の可動域が広がります。

今回の「二の腕引き締めトレーニング&肩甲骨柔軟性集中コース」で腕の柔軟性を高めてみて下さい。

ウォーキングやジョギング時の注意点

ハニーラルヴァでは立ち方、歩き方の意識をしてほしくルームランナーの前方に様々な注意点が貼ってあります。

それを簡単にまとめた図ですので、意識していただければ体に負担のない健康的なウォーキングやジョギングになるでしょう。

『体に負担のない』とは膝に負担がかからない事。

そんな健康的なフォームを意識して綺麗な歩き方にして下さい。

食べ放題に行くとカロリーはどのくらいか?

時々、家族で焼肉の食べ放題「焼肉キング」に行くのは楽しみのひとつです。

そこでカロリーを計算してみました。

私は大食いでもなければ、小食でもなくごく普通の食事を摂取するほうだと思います。

結果、そんな私の焼肉食べ放題総カロリーは

約2548kcalでした

メニューは以下

ライス大盛380gで593kcal、タン塩二人前で205kcal、ロース125kcal、ピーマン二人前40kcal、ホルモン75kcal、キムチ62kcal、カルビスープ二人前600kcal、冷麺200kcal、カルビクッパ半分(娘のを半分いただきました)200kcal、ゼリー80kcal、杏仁豆腐120kcal、シャーベット128kcal、やわもちアイス120kcal。

※焼肉キングの肉は一皿50gだそうです。

食事した直後に体重を計ればもちろん2kg前後は増えているでしょうが、ご安心下さい。

これはあくまでも水分。要は便と尿に変わります。食べたモノはトイレで排出されるまで22時間前後はお腹に溜まっていると言われています。

あくまでも太るか太らないかは食べ物の中のカロリー。

これが体脂肪に変わります。

私の場合2548kcalが焼肉食べ放題で摂取したカロリーですから、これをグラムに変換すると(7200kcalが1kgの体脂肪)

約357g

食べ放題で摂取して太る重さは実質これだけです。

何度も言いますが、食べた直後の体重に太ったと思われる体重は健康な普通の体であれば水分としてトイレで排出されます。

ご安心を。