②毎日更新の情報

「捻る」運動は「伸ばす縮める」運動や「丸める反る」運動の応用です

🔸「捻る」ことは“胴体の運動力”の本質

6月前半のテーマは「体を捻る」運動。

ボクシングのフック、キックボクシングのミドルキックなど、胴体をひねる動作を中心にトレーニングしていただいています。

この「捻り」の運動は、筋肉を縮めたり伸ばしたりする運動、丸めたり反らせたりする体幹の動きと深く連携しています。

つまり「捻る」ためには、胴体全体をしなやかに使えることが前提となります。

🔸背中の硬さが「捻る力」を邪魔する

体をうまく「捻れない」原因は、背中(脊柱周囲)の硬さにあります。

特に猫背姿勢、デスクワーク、スマホ操作で背中がこわばる現代人は、胴体の可動域が小さくなりがちです。

そこで有効なのが、「反る・丸める」といった動きで背骨の可動性を取り戻すこと。

これにより内臓まわりの緊張もやわらぎ、「捻り」の動きが自然に引き出されていきます。

🧠【研究補足】

体幹の回旋動作においては、「胸椎の可動性」が非常に重要です(参考:Sahrmann, 2002, Diagnosis and Treatment of Movement Impairment Syndromes)。また、「脊柱の剛性の低下」が下肢の力発揮効率にも影響することが知られています(Hodges et al., 2003)。

🔸「捻る力」は下半身の筋力にもつながる

胴体の動きが滑らかになると、下半身(とくに大腿部)の筋出力も向上します。

これは「体幹の回旋力」が下肢の関節運動や安定性に直接作用するためで、格闘技やスポーツ動作では特に重要です。

つまり、「胴体 → 骨盤 → 下肢」という運動の連鎖(キネティックチェーン)が、効率的に働くようになるのです。

🔸手足を動かすだけでは「運動」じゃない?

日常で「手を動かす」「足を動かす」といった行為だけでは、本来の意味での“運動”とは言えません。

胴体から手足へと連動して動く感覚を獲得してはじめて、「体を使っている」ことになります。

ハニーラルヴァでは、見えない部分(体幹や骨盤)の動きを感じるトレーニングを通じて、「身体を使う力」を育てています。

🧘♀️健やかな体を育てるために

身体の柔軟性、コントロール力、そして胴体の力。

この3つが揃うことで、運動効果だけでなく、姿勢改善・腰痛予防・代謝向上にもつながります。

「動かしている」から「使っている」へ。

質の高い身体の使い方を、一緒に育てていきましょう。

🧪関連論文・エビデンスリスト(参考)

| 分野 | 論文・著者 | 内容概要 |

|---|---|---|

| 体幹と下肢の連動 | Hodges, P.W. et al. (2003) | 体幹筋の安定性と下肢運動との関連性についての研究 |

| 脊柱の可動性 | Sahrmann, S.A. (2002) | 背骨の可動性低下がもたらす運動障害の解説 |

| 運動連鎖の理論 | Kibler, W.B. et al. (2006) | スポーツ動作における体幹の役割とパフォーマンスとの関係 |

| 胴体回旋の制限因子 | Tsai et al. (2014) | 胸椎の可動域が回旋運動に与える影響 |

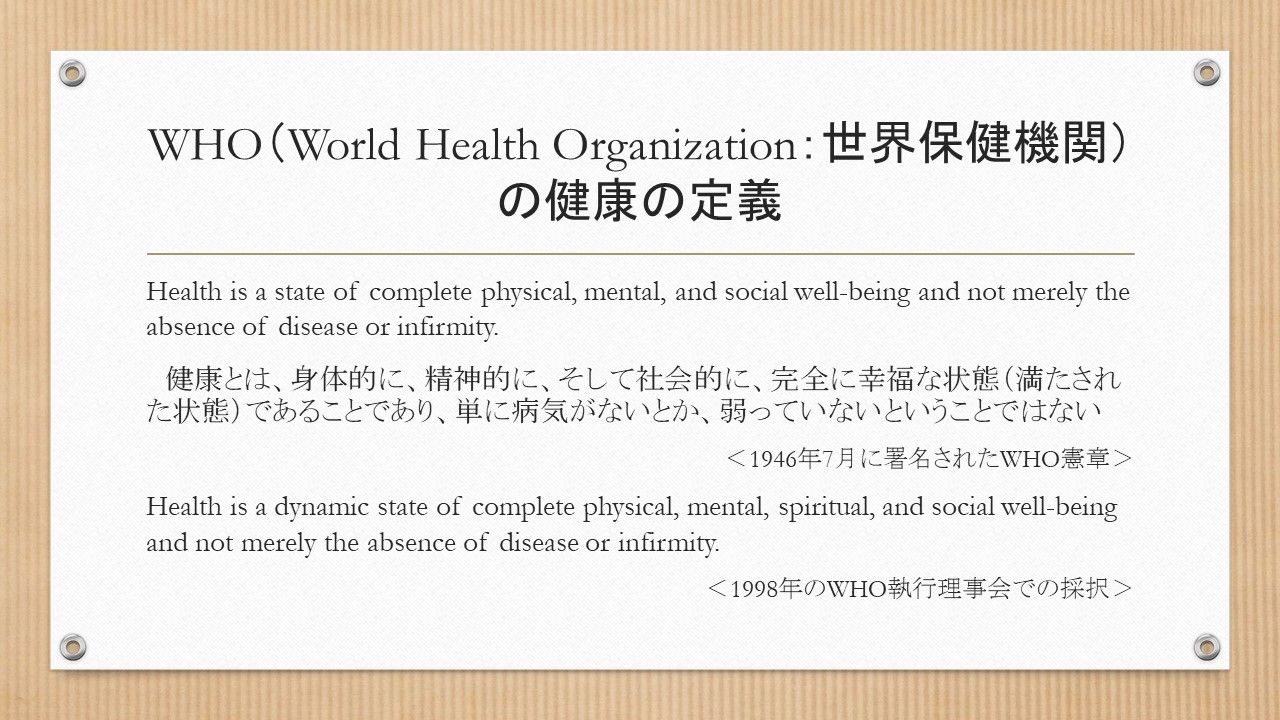

健康とは?━WHO世界保健機構━

健康とは

『健康というのは病気でないという事ではない。

仕事に満足し、家庭に憂いなく、いつでも前向きの姿勢で何事にも取り組めるような精神および肉体状態にあることをいう』

WHO世界保健機構

体を“ひねる”前に、“まわす”という基礎を知ってほしい

10年前まで、「体をまわす」という独特な身体操作を指導しているジムは、東京の伴流ボクシングジム以外ではほとんど見られませんでした。

当時はこの技法が古典的な方法だと誤解され、現代的なスポーツ動作──たとえばボクシングのパンチ動作やゴルフのスイング──とは無関係だと考えられていたように思います。

ですが近年、ようやくこの身体操作が再評価され始め、さまざまなジムやトレーナーが取り入れ始めているのを見て、私自身、とても嬉しく思っています。

■ 「ひねる」の前に必要な“身体のまわし方”

この体の「まわし方」は、私自身が15年近く伴流ジムで取り組んだ経験の中でも、言語化が難しいと感じていたものです。

現在はHoneyLarva(ハニーラルヴァ)ジムでもこの動作をすべての会員に伝え、セミナーでも指導しています。

ここで大切なのは、この動作は決して

-

下半身だけをひねる

-

上半身だけをひねる

という単純なものではない、ということです。

理解が浅いまま棒を腰に当てて動かしても、それは「形」をなぞっているだけで、中身のない動き=ただの作業になってしまいます。

■ 「体をまわす」ができて初めて「ひねる」が生きてくる

体をひねる──つまり体幹の回旋力を使う動作には、実は「ひねる前の準備」として【まわす】という統合的な身体感覚が不可欠です。

それには以下の要素が同時に整う必要があります:

-

膝の向きと安定性

-

体重移動と重心コントロール

-

腹圧のかけ方

-

不要な力を抜くリラックス状態

これらがそろって、ようやく全身を統一して“まわす”動作が完成します。

ここを飛ばして、腰だけをひねってしまうと、関節への負担が増え、棒やツールの意味も失われてしまうのです。

今月のハニーラルヴァは「身体をひねる使い方&上半身トレーニング」で運動していきます

■「ひねる=腰」ではないってご存じでしたか?

ボクシング、ゴルフ、野球、テニス……

あらゆる回旋動作を含むスポーツにおいて、身体を「ひねる」動きはとても重要です。

しかし、ここでよくある誤解があります。

それが

「腰をひねって動く」という思い込み。

実はこの考え方、腰痛の原因になっている可能性が高いんです。

■腰椎のひねりは「たった6度」しかない

人間の腰の骨(腰椎)は、構造的に回旋(ねじり)に弱い部位です。

その可動域は約6度(時計の針1メモリ)とごくわずか。

このわずかな可動域以上に腰を無理にひねろうとすれば、椎間関節や椎間板に負担がかかり、腰痛やヘルニアのリスクが高まります。

本当に“ひねり”を担うのは「胸郭」と「股関節」

では、ひねるべきはどこか?

答えは明確です。

-

上半身 → 胸郭(胸椎+肋骨)

-

下半身 → 股関節

この2か所が、身体の自然な回旋を生み出す主役です。

胸椎は約35度以上の回旋が可能で、股関節も30度以上の外旋・内旋が可能です。

この「胸と股関節の連動」がスムーズになれば、結果として腰も自然に連動して「美しいひねりの動き」が生まれます。

■なぜこれが重要なのか?──次のテーマ「伸び縮み」に繋がる

回旋運動が正しく行えるようになると、

次に重要になる「伸びる・縮む」動作(例えばスイング動作やジャンプ動作)に大きく影響します。

つまり、回旋=ひねる動きが使えてこそ、パワーを蓄えて爆発させる“伸縮”動作が活きるのです。

■上半身トレーニング:美しく・強く・機能的に

今月の実技では、以下のツール・方法を使い「上半身の強化と引き締め」を目指します。

-

TRXサスペンショントレーニング

→ 体幹と連動した上半身強化に最適 -

バトルロープ

→ 心肺機能+肩まわり+体幹を一気に鍛える -

自重トレーニング(腕立て、懸垂など)

→ 全身の連動性を意識しやすい

これらを取り入れることで、胸・背中・腕をバランスよく鍛え、機能的で美しい上半身のシルエットを作っていきます。

【まとめ】

-

「ひねる」の主役は胸と股関節、腰ではありません

-

正しいひねり動作は、ケガ予防にもパフォーマンス向上にも直結します

-

上半身の引き締めトレーニングとセットで、夏に向けて機能的な身体を作りましょう!

身体をひねるコト、それは身体をコマの様にまわすコト

ハニーラルヴァジムでも姿勢改善のためにも行っていただいている運動「棒まわし」。

理屈はシンプルですが方法はなかなか深い棒まわし。

私、芹江が現役時代トレーニングを積んでいた東京のプロボクシングジムで解説して動画にしてきたのでどうぞご覧ください。