②毎日更新の情報

2025-10-05 02:32:00

飲料水の遊離糖類表示を気にする事で防げる病気

表を作りました。

加糖清涼飲料や加糖炭酸飲料など、あまい飲料に入っている遊離糖。

これらを多く含む飲料は虫歯、肥満、糖尿病などの生活習慣病のリスクになるとされています。

日本の厚生労働省ではどれくらいの糖類を摂取すると健康に影響が出るのか、また現在日本人がどれくらいの糖類を摂取しているかについてほとんど明らかになっていないため摂取量の上限が設定されていません。

アメリカ心臓学会は遊離糖の1日の摂取量を男性36g、女性24gとしています。

2015年のWHOガイドラインでは肥満や虫歯を予防する目的では1日の遊離糖類摂取量を総カロリーの10%未満に減らすコトが強く推奨されています。

さらに総カロリー摂取量の遊離糖類を5%未満、おおよそ25gに抑えると、より健康につながると推奨しています。

2025-10-04 16:59:00

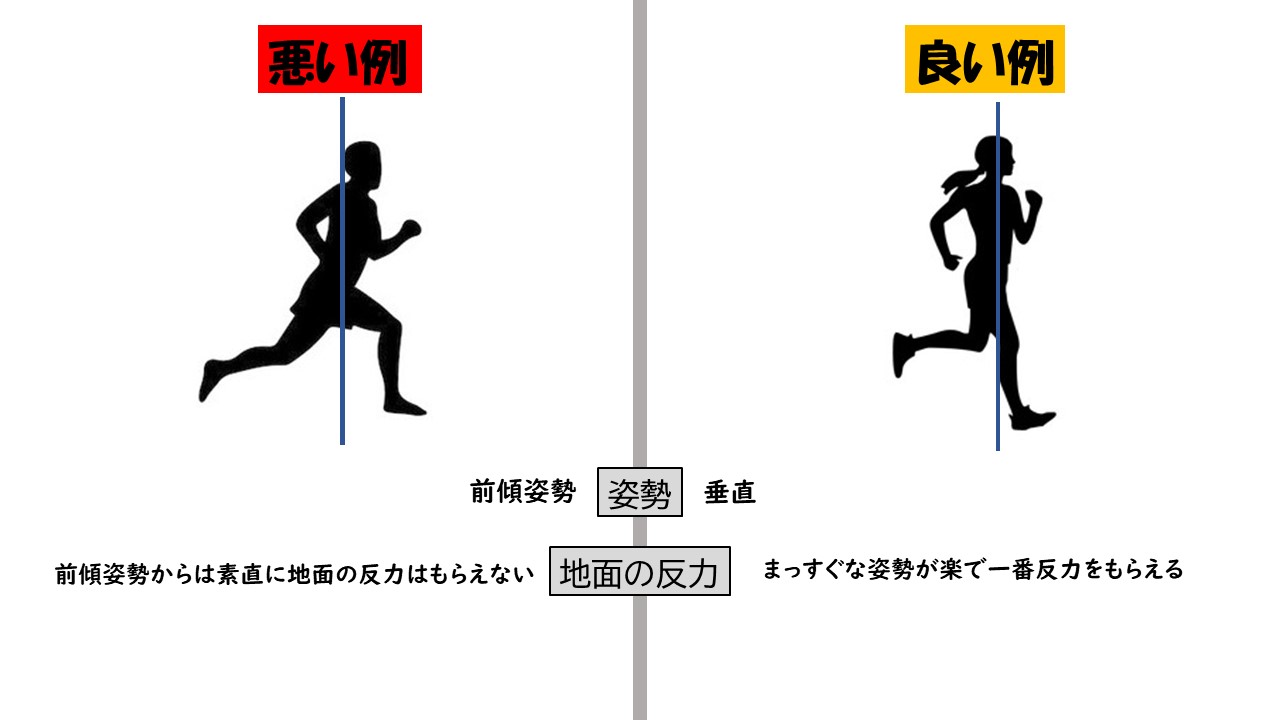

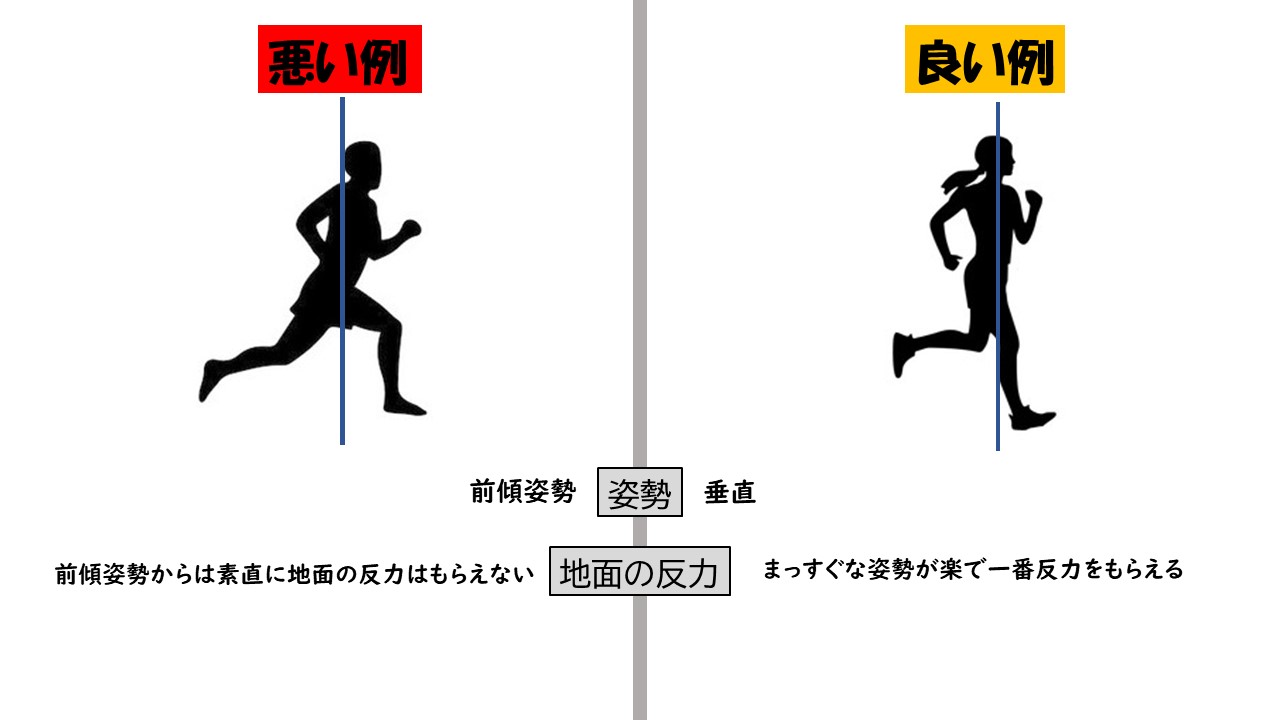

ウォーキングやジョギングの姿勢が腰を痛める原因になるので読んでおいてください

ウォーキングやジョギングの姿勢についてです。

歩いたり、走ったりしていると少しスピードに乗ってきてやや姿勢が前傾になってしまう方に注意です。

短距離走と違ってマラソンはほとんどの局面で等速運動というスピードが一定のリズム。

なので、意識的に前傾にする必要はありません。

図に記した注意事項に加え、骨盤より前に背骨があると腰を痛めやすくなります。

バランスを取るために着地が身体の重心より大きく前になりやすく、

軸が斜めになり地面からの反力を受けにくくなります。

2025-10-03 08:06:00

身体をひねるコト、それは身体をコマの様にまわすコト

ハニーラルヴァジムでも姿勢改善のためにも行っていただいている運動「棒まわし」。

理屈はシンプルですが方法はなかなか深い棒まわし。

私、芹江が現役時代トレーニングを積んでいた東京のプロボクシングジムで解説して動画にしてきたのでどうぞご覧ください。