②毎日更新の情報

腰痛の原因になり得る筋肉

腰方形筋(ようほうけいきん)について知っていますか?

腰方形筋は、日常生活の中で長時間同じ姿勢をとったり、座りっぱなしでいると硬くなりやすい筋肉です。この筋肉は、以下のような特徴があります。

腰方形筋の位置と役割

腰方形筋は、骨盤(腸骨稜)から腰椎(腰の横にある横突起)に付着しています。そのため、腰の硬さや腰椎の動きに大きく関わります。

さらに、この筋肉は12番目の肋骨にも付着しており、胸郭や横隔膜の動きにも影響を与える重要な筋肉です。

腰方形筋の主な役割は、体を横に倒す「側屈」や、背中を反らす「伸展」をサポートすることです。

座り続けると腰方形筋が硬くなる理由

座り続けていると、腰椎が前に丸まる「屈曲」状態になります。このとき、腰方形筋は伸び切ったまま固まりやすく、結果として腰を反らせるのが難しくなります。

さらに、腰方形筋が硬くなることで、腰全体が固まり、腰痛の原因となる可能性も高くなります。

腰方形筋を柔らかく保つために

腰方形筋の柔軟性を保つことは、腰痛予防や腰の動きの改善にとても重要です。日常的に軽いストレッチや姿勢の改善を心がけましょう。

特に座り仕事の方は、こまめに立ち上がって動いたり、体を左右に伸ばしたりする習慣を取り入れてみてください。

腰方形筋のケアをしっかり行うことで、快適な体の動きと腰痛の予防につながります!ぜひ今日から意識してみてくださいね。

水は健康? それとも毒?――体内で“効く”か“害”になるかの分かれ道

記事本文(HP掲載用/専門的かつわかりやすい構成)

私たちの体に欠かせない「水」。

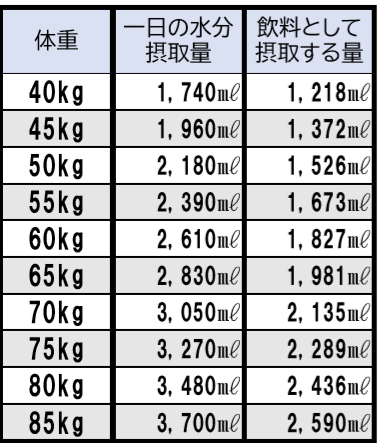

「1日2リットルが目安」とよく言われますが、実は“健康な人”と“そうでない人”とでは、同じ水が健康にもなり、毒にもなる可能性があるのです。

■ なぜ水が「毒」になるのか?

水が「毒になる」というのは、水そのものが毒性を持つという意味ではありません。

問題は、水分をうまく排出できない身体の状態にあります。

代謝が低く、体温が低く、運動習慣がない人は、

・汗をかきづらい

・尿の排出がうまくいかない

といった排泄機能の低下が起こっていることがあります。

その状態で水をたくさん摂っても、体内に水分が滞りやすく、むくみや冷え、頭痛、消化不良、倦怠感といった症状に繋がることがあります。

■ 水を“効かせる”には排出がカギ

健康的な人は、飲んだ水分を尿や汗としてきちんと出す仕組みが整っています。

水分は老廃物を流し、体温を調節し、細胞を潤すなどの役割を果たします。

逆に、排出できない人にとっては、水が「停滞物」や「ストレス因子」に変わりかねません。

■ 健康は“全体のバランス”で成り立つ

健康とは、水だけ、運動だけ、食事だけで成立するものではありません。

加工食品を減らし、適度に身体を動かし、睡眠を確保し、ストレスをコントロールする。

そのような**「ふつうの健康習慣」**の中に、水や呼吸の意識を重ねることが、クオリティ・オブ・ライフ(QOL)を高める最短ルートです。

📚EBMに基づく参考論文リンク(英語論文)

-

水中毒(低ナトリウム血症)の危険性

▶︎ Hyponatremia due to excessive water intake

(B.S. Palmer et al., Hospital Physician, 2003) -

運動と水分バランスの関係

▶︎ Exercise-associated hyponatremia: update on pathophysiology, prevention, and management

(Murray B., Current Sports Medicine Reports, 2008) -

代謝と水の関係(代謝機能が落ちていると水分処理能力も下がる)

▶︎ Water intake and hydration status in metabolic health

(Popkin et al., Nutrition Reviews, 2019) -

生活習慣全体と水の影響の複合的な見方

▶︎ Hydration for health hypothesis: a narrative review of supporting evidence

「タンパク質だけじゃダメ?偏った栄養摂取が筋肉づくりを妨げる理由」

「タンパク質だけじゃダメ?偏った栄養摂取が筋肉づくりを妨げる理由」

🥩 タンパク質を多く摂れば、筋肉が増えると思っていませんか?

ひと昔前から「とにかくタンパク質を優先的に摂ろう!」という傾向が見られました。

確かに筋肉を構成する主な材料はタンパク質ですが、摂取すればするほど筋肉が増えるわけではありません。

実際には、摂取したタンパク質がすべて筋肉に使われるとは限らないのです。

🔥 消費エネルギーが足りなければ、タンパク質は"燃料"として使われてしまう

体はまず、エネルギー源として 炭水化物(糖質)や脂質を使います。

しかし、それらが不足していると、代わりにタンパク質がエネルギー源として使われてしまいます。

このとき、せっかく摂取したタンパク質は「筋肉合成」ではなく、「エネルギー生産」に回されてしまうのです。

さらに、タンパク質をエネルギーに変換するのは効率が悪く、肝臓や腎臓に余計な負担をかけることにもなります。

📉 過剰なタンパク質はむしろ非効率

人間の体には、タンパク質の必要量(推奨量)があり、それを超えた分がすべて筋肉になるわけではありません。

エネルギー不足の状態でタンパク質だけを大量に摂っても、筋肉がつきにくくなるどころか、体調を崩す可能性すらあります。

例えば、糖質制限をしている人が「プロテインさえ飲んでいれば大丈夫」と思っていると、筋肉がつかないだけでなく、体重も落ちず、疲労感だけが残るという悪循環になりかねません。

✅ バランスこそが、筋肉づくりの最短ルート

タンパク質を筋肉に使いたいなら、まずは炭水化物や脂質をしっかり摂ることが前提です。

エネルギーが満たされていれば、タンパク質は本来の役割である「筋合成」や「回復」に集中して使われます。

つまり、「バランスの良い食事」が、筋トレ効果を最大化する基本であり王道なのです。

📚 EBMに基づく参考文献(論文リンク)

-

タンパク質摂取と筋タンパク質合成に関する総説

「Dietary protein and muscle mass: Translating science to application and health benefit」

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33021839/ -

糖質制限と筋肉量維持の関係

「Carbohydrate availability and the adaptive responses to resistance exercise」

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29119868/ -

過剰タンパク質摂取が腎機能に与える影響

「High-protein diets and renal health: a review」

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17921415/