②毎日更新の情報

体温を下げる良い方法のグラフを作りました【熱中症予防向け】

◆ はじめに

夏場のトレーニングや運動指導において、「熱中症予防」は命を守る重要な知識です。

これまで「首や脇の下を冷やすといい」といった方法が一般的でしたが、実はそれだけでは間に合わないという事実が、最新の研究で明らかになっています。

◆ 論文に見る「体温を下げるスピード」の重要性

熱中症患者の救急治療に関する研究(Casa et al., 2007)では、

「深部体温を1分あたり0.05℃以上のスピードで下げること」が治療成功の鍵であるとされています。

また、30分以内に最低でも1.6℃の体温低下が求められており、この基準を満たさないと回復が難しくなる可能性があるのです。

◆ よくある「冷やす部位」では遅すぎる

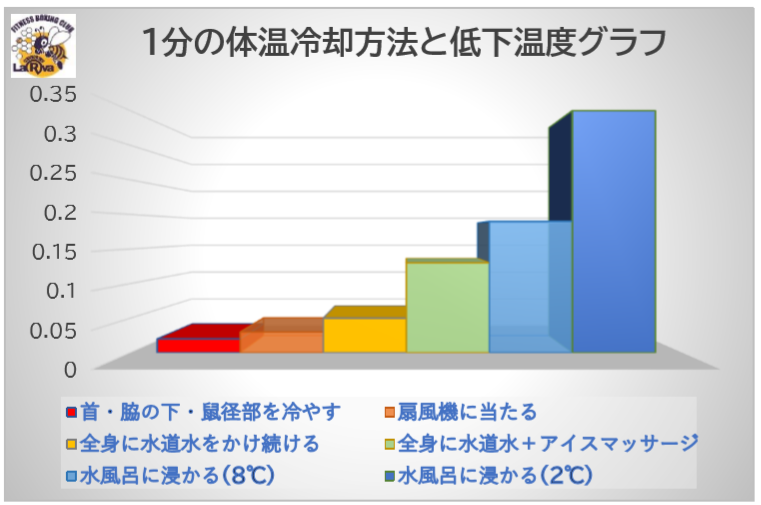

下図は、各冷却法によってどれだけ深部体温が下がるかを示したグラフです(仮にご提供のグラフをここに掲載)。

✅ 冷却部位別の深部体温低下速度(1分あたり)

首・脇の下・鼠径部:0.02〜0.03℃程度

全身に水道水+アイスマッサージ:0.06℃以上

つまり、「首を冷やす」などの局所冷却では、必要な速度(0.05℃/分)に届かず、熱中症のリスク軽減には不十分ということです。

◆ 効果的な冷却法とは?

研究や臨床の現場で効果的とされているのが以下の方法です。

◎ 全身冷却(Cold Water Immersion または水道水+アイスマッサージ)

-

体全体を水で濡らし、氷水や保冷剤でマッサージ

-

短時間で深部体温を効率よく下げられる

-

特に運動直後や屋外での緊急対応に有効

◎ 冷水シャワー+扇風機(蒸発冷却併用)

-

水+風の併用で皮膚からの放熱を促進

-

屋内ジムでも実践しやすい方法

◆ まとめ

「冷やせばいい」ではなく、「どれだけ早く、深く冷やせるか」が重要な時代。

便秘解消時に効果大!簡単に作れる食材『梅流し』

作りました。

梅流し

腸内環境を良くするデトックス食事療法としても用いられる梅流し。

便秘解消に効果的な一品です。

大根は90%以上が水分で食物繊維を多く含む食品。腸内に溜まった便を排出するのに有効な成分豊富にが含まれており、クエン酸やカテキン酸を持つ梅干しと一緒に食べる事でさらに効果が高まる一品としてピックアップされています。

大根×梅干し

レシピは簡単。

用意するのは大根、梅干し、ダシ(顆粒でも可)、かつお節。

➀水300ml程度を沸騰させ、ダシと大根を入れる。

②7分~8分程煮たところで梅干しを入れる(種有でも可)。

③さらに5分程度煮て、かつお節をかけて完成(ここで梅干しに種があったら取り出す)