②毎日更新の情報

2021-04-10 16:02:00

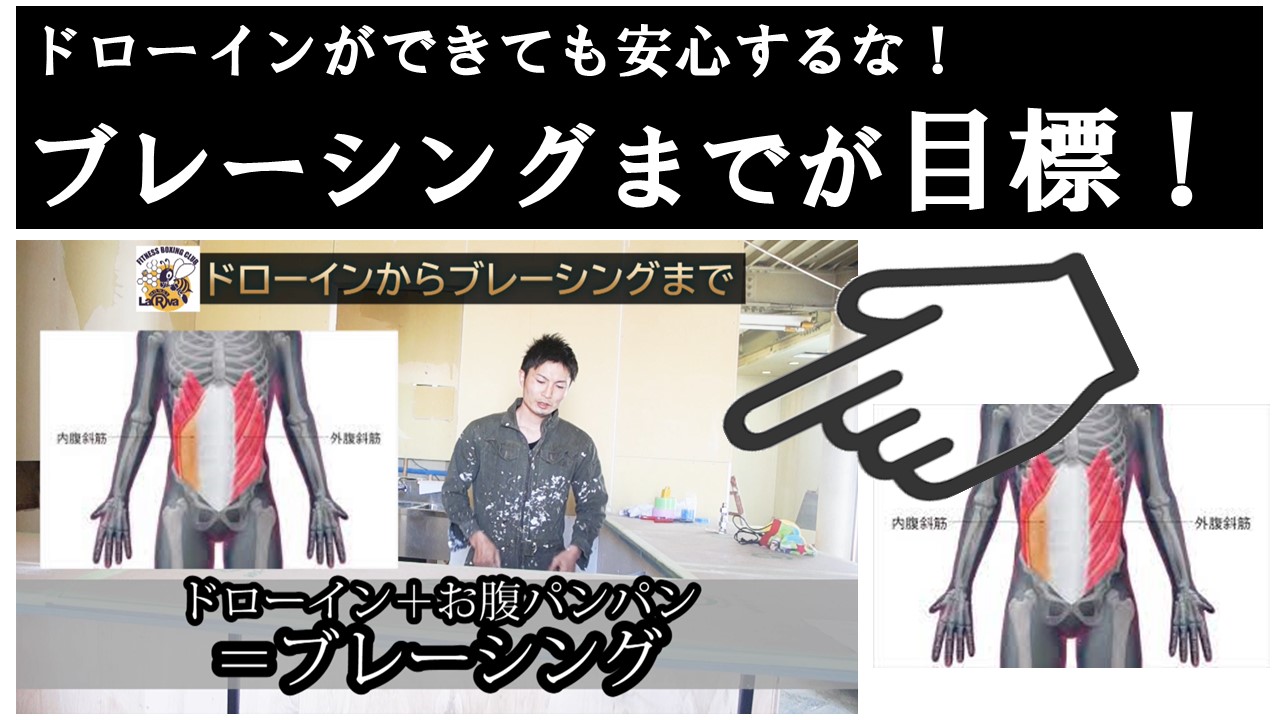

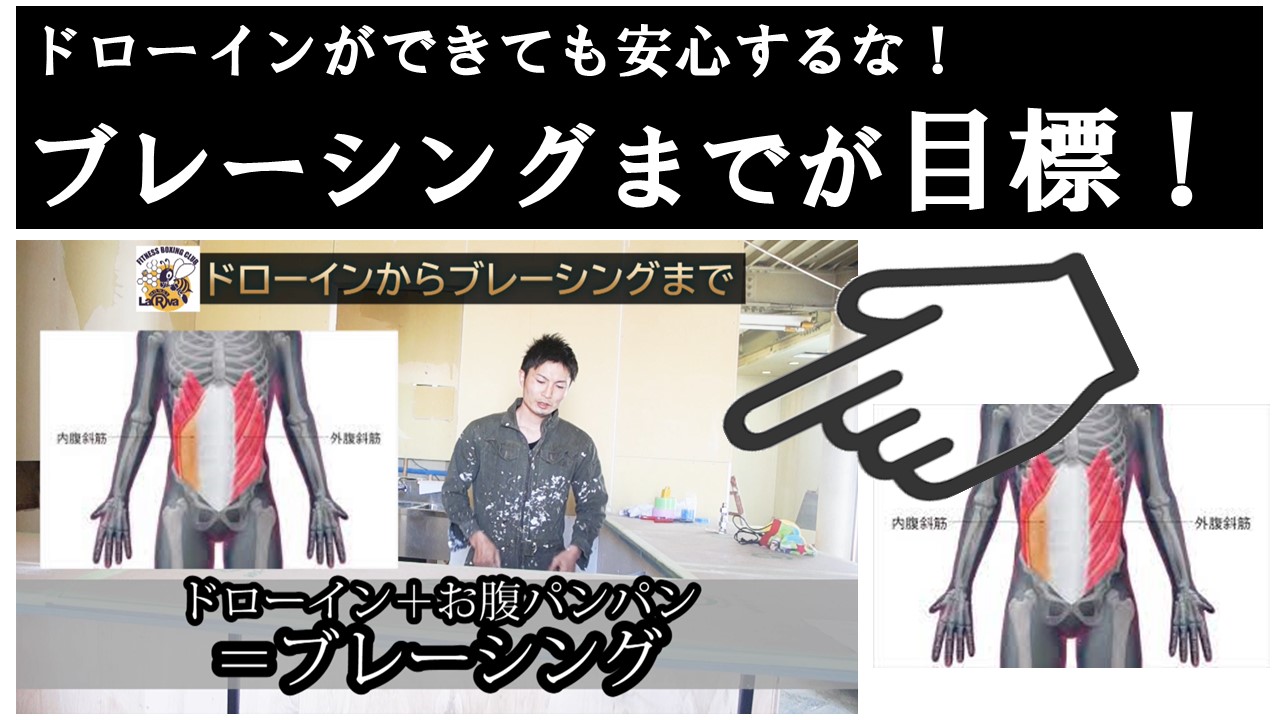

姿勢が良くできるようになったら?次は・・・

ドローインという姿勢に関する意識は伝えています。

そこから運動する方、スポーツする方は意識してほしいこと「ブレーシング」。

2021-04-05 07:03:00

アドタウンさんに紹介していただきました

FITNESS BOXING CLUBハニーラルヴァKUROISOでのオープン前にフリーペーパー情報誌「adtown」さんに紹介していただきました。

久々にサンドバックを打ったような気がします...(笑)

2021-04-04 15:55:00

無事ハニーラルヴァKUROISOでのイベント終了しました。そして次回のイベントも。

4月23日受付開始で5月からスタートするハニーラルヴァKUROISOでのイベントでした。

こんどうあゆさんとのコラボイベント「骨盤底筋トーク&トレーニング」。

骨盤底筋の話、ダイエットの話、その他質問に答えていく楽しいイベントになりました。

久々のイベントに緊張してしまいましたが、AYUさんのおかげで緊張もほぐれました。

そして今月4月24日土曜日、黒磯の南国食堂マムアンさんで僕単独での骨盤底筋トレーニングイベントを開催します。

イベント終了後、マムアンさんで美味しいアジア料理を食べれるセットになっているのでどうぞご参加いただけたら嬉しいです。

定員は密とならないよう、先着10名とさせていただきます。

ご参加いただける方は、私、またはマネージャーにお声がけ下さい。