②毎日更新の情報

2021-03-29 22:41:00

![10671FA9-756C-4CF5-A631-D4A6627085A6[4066].JPG](//cdn.goope.jp/70801/210329224203-6061d92bf1285.jpg)

大田原市長からも声をいただきました

![10671FA9-756C-4CF5-A631-D4A6627085A6[4066].JPG](http://cdn.goope.jp/70801/210329224203-6061d92bf1285.jpg)

大田原市の津久井富雄市長と大田原市役所で面談させてもらい、津久井市長からもハニーラルヴァに応援の声をいただきました。

東京後楽園ホールでの、僕のプロボクサー引退式に来ていただき、リングにあがってもらって花束をいただいた懐かしき3年前。

その後もお会いする度、話の節々でハニーラルヴァを気にかけてくれた津久井市長。

これからも会員様の生活の向上のための健康を提供できるよう努めていきます。

2021-03-23 11:05:00

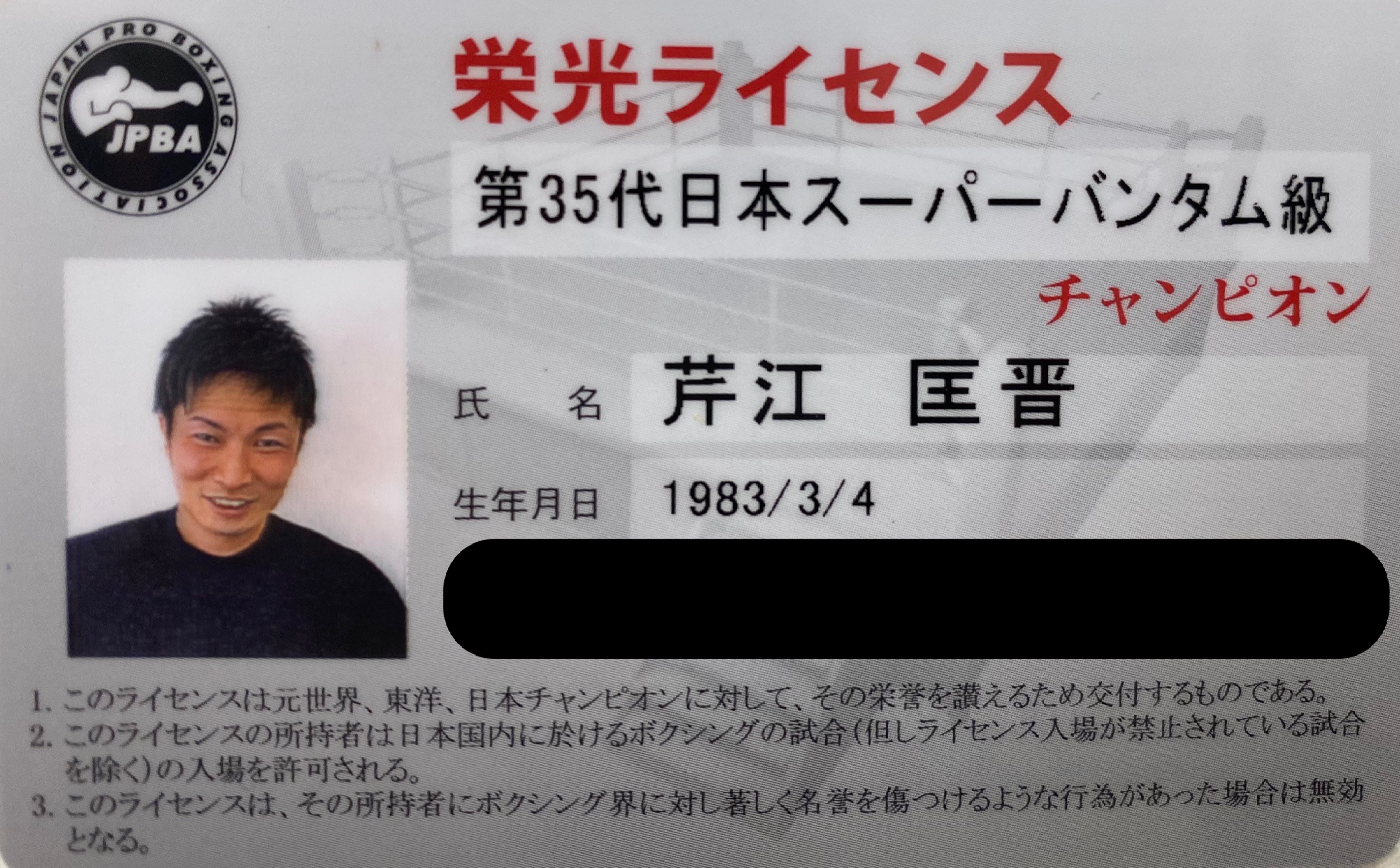

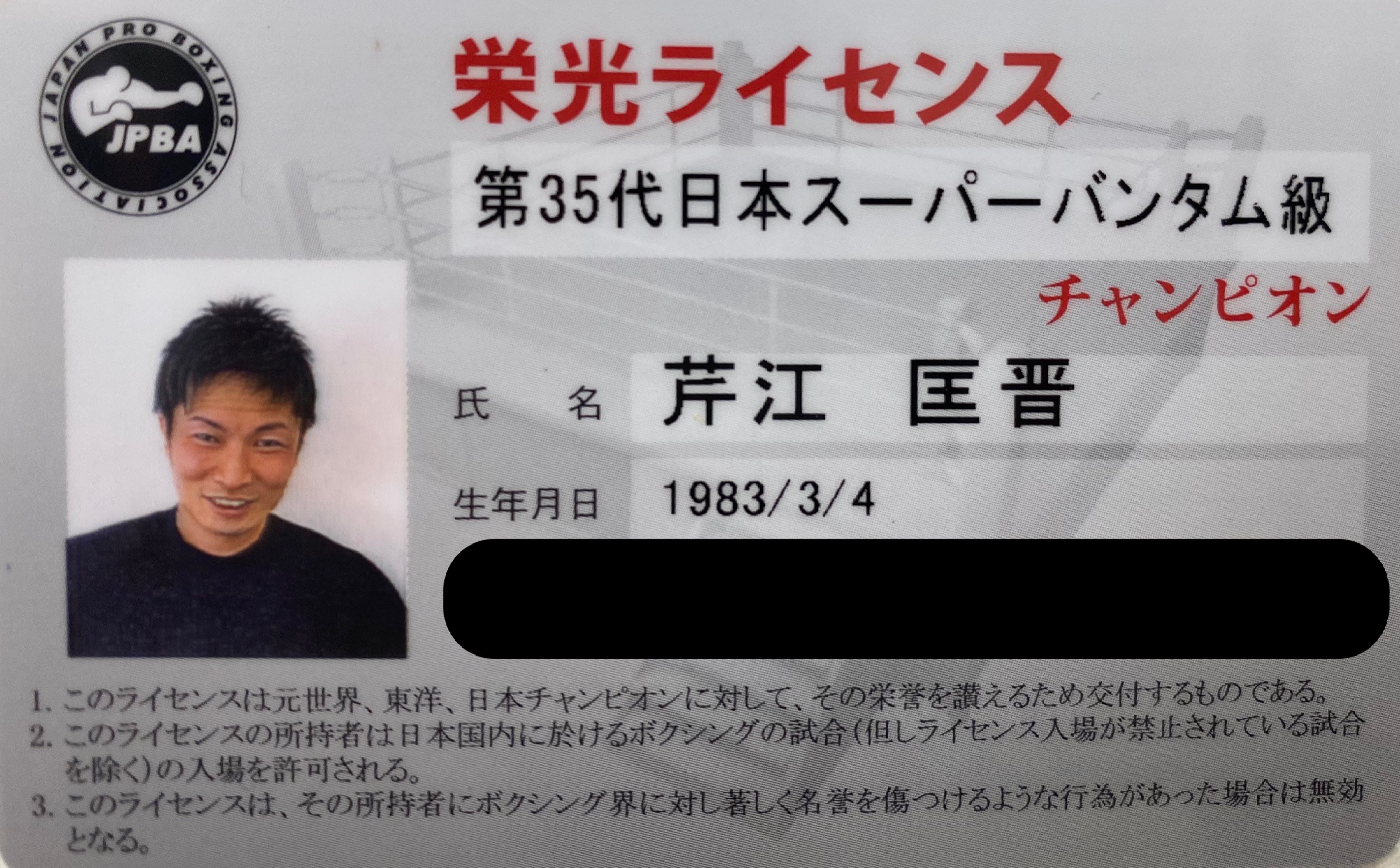

私事ですが栄光ライセンスが届きました

チャンピオンたちのみに送られる名誉ある『栄光ライセンス』が届きました。

日本ボクシング協会、ボクシングコミッションに感謝致します。

こういうのを送ってもらえると改めてボクシングを選んだ人生に悔いはなかったなと、つくづく思います。

6度チャンピオンを防衛させてもらい、ボクシングに対する想いが薄れてきたのを感じ、自分勝手ではありますがチャンピオンベルトを返上した思い出。

あの時、ボクシングを好きではなくなってしまったかもしれない想いのままベルトを持っていたくなかったから、勇気を出してチャンピオンベルトを返した思い出。

初めて自分に正直になれた瞬間かもしれません。

だからこうして今ハニーラルヴァで素敵な会員様と出会わせてもらっていると思っています。

2021-03-22 12:59:00

骨盤底筋の話とハニーラルヴァの2店舗目の話をYouTubeにしました

骨盤底筋の大切な役割をYouTube動画に収めました。

骨盤底筋群はただ尿漏れを防止するから大切なだけではなく、ダイエットにも大切なだけでもなく、ほかにも大切な箇所と関わってくる筋肉になります。