②毎日更新の情報

ドライアイの真実:涙ではなく“油”がカギだった

従来、ドライアイといえば「涙の分泌不足」が原因とされ、人工涙液の点眼で涙を補う治療が主流でした。

しかし、近年の研究や現場での観察から、この常識は大きく揺らいでいます。

日本有数の眼科医である深作秀春医師(深作眼科)が指摘するように、ドライアイの真の原因の約80%は「涙の油成分の不足」にあるとされています.

この油分は、まぶたの縁にあるマイボーム腺から分泌されるもので、涙が蒸発せずに目の表面にとどまり続けるために不可欠な成分です。

■ マイボーム腺とは?

マイボーム腺は、まぶたの内側に多数並ぶ皮脂腺で、「涙の油層」を作り出します。

この油層がなければ、涙はすぐに蒸発し、目が乾いてしまいます。

■ ドライアイの3大原因(近年の見解)

-

マイボーム腺機能不全(MGD):約80%

-

涙液分泌の低下:およそ10%

-

結膜や角膜の炎症などによるドライアイ:残りの10%

■ 近年の研究紹介

-

Nelson et al., 2011 のレビューでは、ドライアイ患者の**86%がマイボーム腺機能不全(MGD)**を有していたことが報告され、従来の「涙不足説」が再考される契機となりました。

-

また、Geerling et al., 2017では、MGDがドライアイの主要原因であり、点眼薬による一時的な潤いでは根本的な改善に至らないと指摘されています。

■ 現場での治療の転換

こうした知見から、現在はマイボーム腺を温めて詰まりを解消したり、油分を含む点眼薬(例:ジクアス、ヒアレイン油性点眼)を使用したりする治療が注目されています。

私たちの体は、構造も機能も「油(脂質)」と深い関わりを持っています。筋肉を動かす関節も「潤滑油」が必要なように、目もまた同様です。

単に「潤いを補う」のではなく、「油を出せる体」に整える。それがドライアイの根本解決のカギである、という新たな視点が今、広がり始めています。

【参考文献】

-

Nelson JD, et al. (2011). The international workshop on Meibomian Gland Dysfunction: report of the definition and classification subcommittee. Invest Ophthalmol Vis Sci. 52(4):1930–1937.

-

Geerling G, et al. (2017). The International Workshop on Meibomian Gland Dysfunction: executive summary. Ocul Surf. 15(4):576–585.

便が水に浮いたら、監督は先発投手を早めに交代させる準備をする

便の太さや大きさが変わる事は誰でも気づきやすいですが、重さで体調が判断できます。

ある野球監督は

「先発投手が水に浮くような便をした場合、リリーフ投手(他の投手の交換)を早めに用意する」

便が軽いということは消化・吸収が悪いということを意味します。

ということは野球選手やスポーツ選手はスタミナが無いと判断し、監督は交代を準備。

➀下痢で水分が多くなった場合

②発酵や腐敗が起こってガスが発生した場合

③便の中に脂肪分が多く含まれている場合

どれも消化不良の結果起きる症状になります。

便は水分の含有量によって変わります。そしてその水分量は、胃腸の健康状態、働き具合によって左右されます。

食事の量や質によって、便の量や固さが変わり、形も変化し重さも変わります。

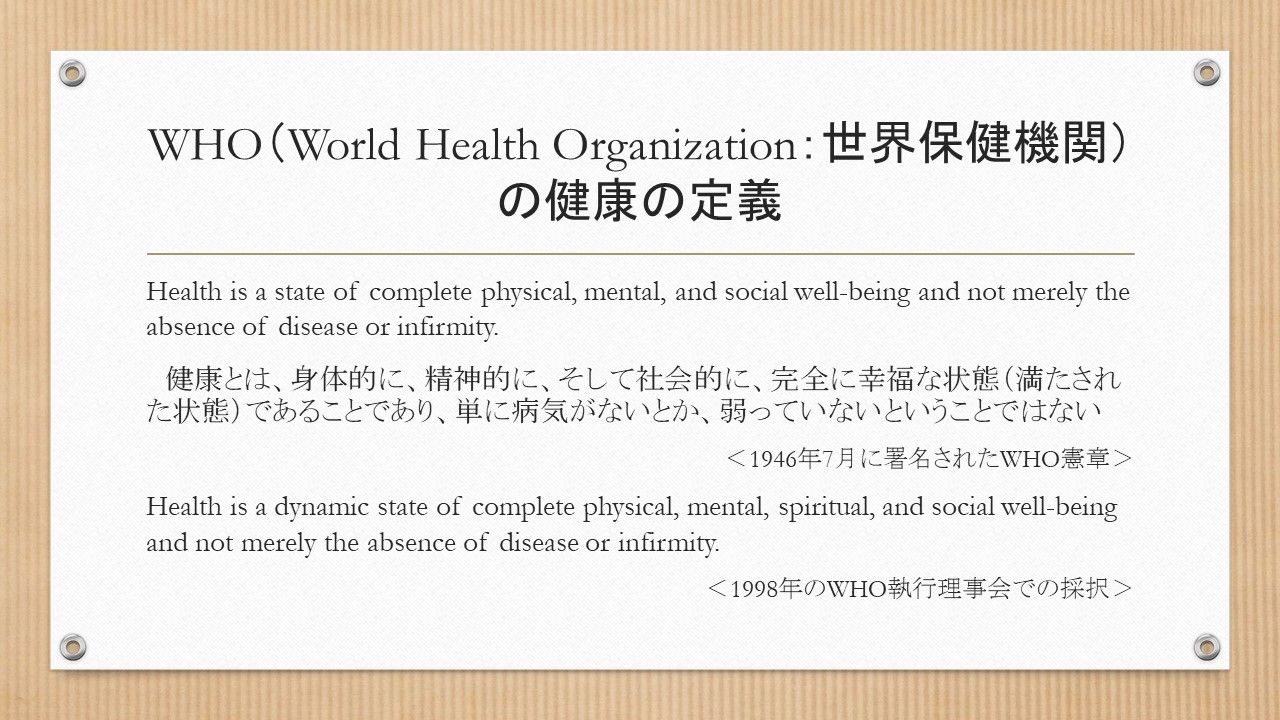

健康とは?━WHO世界保健機構━

健康とは

『健康というのは病気でないという事ではない。

仕事に満足し、家庭に憂いなく、いつでも前向きの姿勢で何事にも取り組めるような精神および肉体状態にあることをいう』

WHO世界保健機構

日本では美徳、海外では病気③-眠る子供は縦に育つ、寝ない大人は横に育つ-

「寝る子は育つ」は本当だった:睡眠と成長ホルモン、そして健康の深い関係

「寝る子は育つ」という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。実はこれ、科学的にも裏付けがある立派な健康格言なのです。

■ 成長ホルモンは“深い眠り”で分泌される

人の体では、睡眠中に成長ホルモン(GH)が大量に分泌されます。

これは子どもにとっては身長の伸びや身体の発達に、大人にとっては筋肉の修復や肌のターンオーバーに関与し、健康と美容、さらには老化の予防にもつながっています。

特に分泌が活発になるのは、眠りの最初に訪れるノンレム睡眠の最も深い段階(深睡眠)。このタイミングでしっかり眠れているかがカギです。

■ 睡眠不足で「横に育つ」大人たち

面白いことに、睡眠時間が短い大人ほど太りやすいという研究結果があります。

これはホルモンバランスの崩れ、特に食欲を抑えるレプチンの減少や食欲を増すグレリンの増加が関係しており、寝不足が肥満のリスクを高めるのです。

「眠る子どもは縦に育ち、寝ない大人は横に育つ」

この言葉は、現代の健康問題を的確に表現しています。

■ 推奨される睡眠時間とは?

厚生労働省や米国睡眠財団(National Sleep Foundation)などによると、

-

小学生は9〜11時間

-

高校生は8〜10時間

しかし現実の日本社会では、塾や習い事、早すぎる登校時間により、慢性的な睡眠不足が進んでいるのが現状です。

一部の海外の学校では登校時間を遅らせることで、子どもの脳や学業成績に良い影響を与えているという報告もあります(Wheaton AG et al., MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2016)。

■ 睡眠と記憶力の関係:海馬の発達に注目

日本の研究機関では、5歳から18歳の子どもの脳のMRI画像を分析し、記憶を司る「海馬」のサイズと睡眠時間の関係を調べたところ、睡眠時間が長い子ほど海馬の体積が大きいという結果が出ました(※筑波大学の研究チームによる報告)。

これは、学習力や記憶力の発達において睡眠が非常に重要であることを示しています。なお、アルツハイマー病で最も早くダメージを受けるのも海馬です。

■ 昼寝の是非と生活リズムの工夫

生物学的に言えば、昼寝が必要なのは3〜4歳まで。5歳以降は基本的に必要ありません。

そのため、子どもと大人が同じ夜更かし・早起きのリズムで生活するのは望ましくありません。

大人の生活リズムを子どもに押し付けないこと。

そして大人自身も、しっかりとした睡眠時間を確保することで、トレーニングの効果や回復力、集中力の維持にも良い影響があります。

■ まとめ:質の高い睡眠が、健やかな成長と理想の身体をつくる

睡眠は単なる「休み」ではなく、身体をつくる最前線です。筋肉を育てたい方、美肌を目指す方、子どもの発育を心配する親御さん。すべての人にとって、睡眠は欠かせない「トレーニングの一部」と言えるでしょう。

【参考論文・文献】

-

Van Cauter E, et al. Sleep and endocrine function. (Endocr Rev. 2000)

-

Wheaton AG, Ferro GA, Croft JB. School Start Times for Middle School and High School Students — United States, 2011–12 School Year. (MMWR. 2016)

-

柳沢正史 (筑波大学・睡眠医科学研究所):各種講演資料・著作より

-

日本小児科学会:子どもの睡眠に関する提言