②毎日更新の情報

那須塩原黒磯くるるで講師を務めてきました。

那須塩原市の黒磯くるる様にて、ボクシングエクササイズの講師を務めさせていただきました。

おかげさまで定員満了となり、満員御礼での開催となりました。

【ご予約がキャンセル待ち】となり、ご参加いただけなかった皆様には心よりお詫び申し上げます。

地域の皆様とこうして一緒に身体を動かせる時間は、僕にとっても大変貴重な機会です。

今後も、地域の皆様の健康づくりに貢献できるよう努めてまいります。

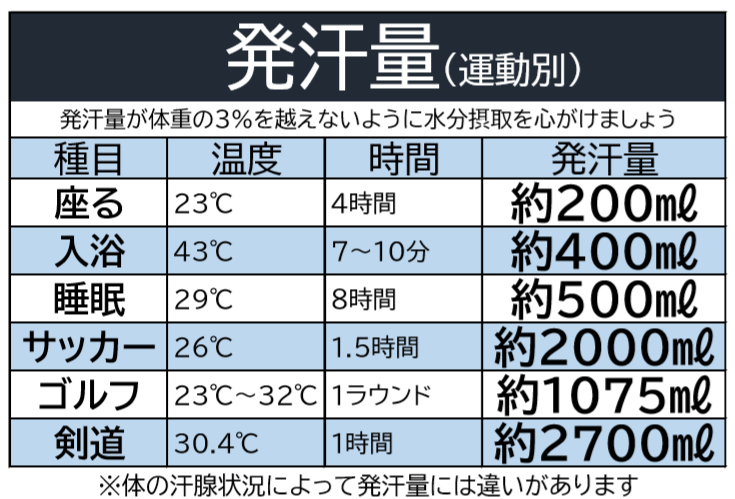

発汗量に気を付けて頂きたいので表にしました

【脱水とパフォーマンス低下】汗と水分補給の正しい知識

トレーニング中や日常生活でも汗をかく量が増えてきます。

汗をかく=水分を失う、ということは体調やパフォーマンスに大きな影響を与える可能性があるのです。

■マラソン選手における「体重の3%」の水分損失とは?

イギリス・ラフバラ大学の研究(Gisolfi & Coyle, 1993)では、マラソンランナーのパフォーマンスに影響を与える水分損失の指標は「体重の3%以上」であるとされています。

体重60kgの人なら、およそ1.8L以上の水分を失うとパフォーマンスが著しく低下するというわけです。

■発汗による体温調整と必要な水分量

人間の体は、汗をかくことで体温を下げようとします。

体温を1℃下げるのに必要な水分は約100mLとされており、これは運動中の大量発汗では容易に超える量です。

しかし水分補給もやりすぎは禁物。

1時間に1リットル以上の水分を摂り続けると、血中ナトリウム濃度が異常に下がる「低ナトリウム血症(水中毒)」という危険な状態になることもあります。

■【表】発汗量と脱水レベルの目安

| シーン例 | 発汗量(目安) | 体重60kgの人が失う水分 | 脱水レベルの影響 |

|---|---|---|---|

| 安静時(日常生活) | 0.5〜1L/日 | 0.8〜1.2% | 軽微な影響 |

| 軽い運動(散歩など) | 約1L/時間 | 約1.6% | やや疲れやすくなる |

| 中〜強度運動 | 1.5〜2L/時間 | 2.4〜3.2% | 注意力・パフォーマンス低下 |

| 高温下での運動 | 2〜3L/時間 | 3.2〜4.8% | めまい・脱水症状リスク高 |

■脱水を防ぐためのポイント

-

こまめな水分摂取を習慣に(1回に200〜300mLを目安に)

-

運動前・運動中・運動後で適切な補給を分けて考える

-

ナトリウム(塩分)を含むドリンクも活用

→ 特に大量に汗をかく環境では経口補水液(OS-1など)が有効です。

関連文献とエビデンス

-

Shirreffs & Maughan, 1998 – 運動時の水分補給とパフォーマンスに関するレビュー

(出典: Journal of Sports Sciences) -

Gisolfi & Coyle, 1993 – 熱ストレス下での水分損失と持久力

(出典: Exercise and Sport Sciences Reviews)

水分は体温調整、血流維持、脳の働きにも直結しています。

ただ飲むのではなく、「タイミング」と「量」を見極めて、水分補給を戦略的に行うことが大切です。

ハニーラルヴァでは、運動指導だけでなく科学的根拠に基づく身体管理法も指導しています。

安全で効果的なトレーニングのために、ぜひ水分補給の知識も一緒に学んでいきましょう!

「捻る」運動は「伸ばす縮める」運動や「丸める反る」運動の応用です

🔸「捻る」ことは“胴体の運動力”の本質

6月前半のテーマは「体を捻る」運動。

ボクシングのフック、キックボクシングのミドルキックなど、胴体をひねる動作を中心にトレーニングしていただいています。

この「捻り」の運動は、筋肉を縮めたり伸ばしたりする運動、丸めたり反らせたりする体幹の動きと深く連携しています。

つまり「捻る」ためには、胴体全体をしなやかに使えることが前提となります。

🔸背中の硬さが「捻る力」を邪魔する

体をうまく「捻れない」原因は、背中(脊柱周囲)の硬さにあります。

特に猫背姿勢、デスクワーク、スマホ操作で背中がこわばる現代人は、胴体の可動域が小さくなりがちです。

そこで有効なのが、「反る・丸める」といった動きで背骨の可動性を取り戻すこと。

これにより内臓まわりの緊張もやわらぎ、「捻り」の動きが自然に引き出されていきます。

🧠【研究補足】

体幹の回旋動作においては、「胸椎の可動性」が非常に重要です(参考:Sahrmann, 2002, Diagnosis and Treatment of Movement Impairment Syndromes)。また、「脊柱の剛性の低下」が下肢の力発揮効率にも影響することが知られています(Hodges et al., 2003)。

🔸「捻る力」は下半身の筋力にもつながる

胴体の動きが滑らかになると、下半身(とくに大腿部)の筋出力も向上します。

これは「体幹の回旋力」が下肢の関節運動や安定性に直接作用するためで、格闘技やスポーツ動作では特に重要です。

つまり、「胴体 → 骨盤 → 下肢」という運動の連鎖(キネティックチェーン)が、効率的に働くようになるのです。

🔸手足を動かすだけでは「運動」じゃない?

日常で「手を動かす」「足を動かす」といった行為だけでは、本来の意味での“運動”とは言えません。

胴体から手足へと連動して動く感覚を獲得してはじめて、「体を使っている」ことになります。

ハニーラルヴァでは、見えない部分(体幹や骨盤)の動きを感じるトレーニングを通じて、「身体を使う力」を育てています。

🧘♀️健やかな体を育てるために

身体の柔軟性、コントロール力、そして胴体の力。

この3つが揃うことで、運動効果だけでなく、姿勢改善・腰痛予防・代謝向上にもつながります。

「動かしている」から「使っている」へ。

質の高い身体の使い方を、一緒に育てていきましょう。

🧪関連論文・エビデンスリスト(参考)

| 分野 | 論文・著者 | 内容概要 |

|---|---|---|

| 体幹と下肢の連動 | Hodges, P.W. et al. (2003) | 体幹筋の安定性と下肢運動との関連性についての研究 |

| 脊柱の可動性 | Sahrmann, S.A. (2002) | 背骨の可動性低下がもたらす運動障害の解説 |

| 運動連鎖の理論 | Kibler, W.B. et al. (2006) | スポーツ動作における体幹の役割とパフォーマンスとの関係 |

| 胴体回旋の制限因子 | Tsai et al. (2014) | 胸椎の可動域が回旋運動に与える影響 |

今月後半のハニーラルヴァは「身体をひねる使い方&上半身トレーニング」で運動していきます

■「ひねる=腰」ではないってご存じでしたか?

ボクシング、ゴルフ、野球、テニス……

あらゆる回旋動作を含むスポーツにおいて、身体を「ひねる」動きはとても重要です。

しかし、ここでよくある誤解があります。

それが

「腰をひねって動く」という思い込み。

実はこの考え方、腰痛の原因になっている可能性が高いんです。

■腰椎のひねりは「たった6度」しかない

人間の腰の骨(腰椎)は、構造的に回旋(ねじり)に弱い部位です。

その可動域は約6度(時計の針1メモリ)とごくわずか。

このわずかな可動域以上に腰を無理にひねろうとすれば、椎間関節や椎間板に負担がかかり、腰痛やヘルニアのリスクが高まります。

本当に“ひねり”を担うのは「胸郭」と「股関節」

では、ひねるべきはどこか?

答えは明確です。

-

上半身 → 胸郭(胸椎+肋骨)

-

下半身 → 股関節

この2か所が、身体の自然な回旋を生み出す主役です。

胸椎は約35度以上の回旋が可能で、股関節も30度以上の外旋・内旋が可能です。

この「胸と股関節の連動」がスムーズになれば、結果として腰も自然に連動して「美しいひねりの動き」が生まれます。

■なぜこれが重要なのか?──次のテーマ「伸び縮み」に繋がる

回旋運動が正しく行えるようになると、

次に重要になる「伸びる・縮む」動作(例えばスイング動作やジャンプ動作)に大きく影響します。

つまり、回旋=ひねる動きが使えてこそ、パワーを蓄えて爆発させる“伸縮”動作が活きるのです。

■上半身トレーニング:美しく・強く・機能的に

今月の実技では、以下のツール・方法を使い「上半身の強化と引き締め」を目指します。

-

TRXサスペンショントレーニング

→ 体幹と連動した上半身強化に最適 -

バトルロープ

→ 心肺機能+肩まわり+体幹を一気に鍛える -

自重トレーニング(腕立て、懸垂など)

→ 全身の連動性を意識しやすい

これらを取り入れることで、胸・背中・腕をバランスよく鍛え、機能的で美しい上半身のシルエットを作っていきます。

【まとめ】

-

「ひねる」の主役は胸と股関節、腰ではありません

-

正しいひねり動作は、ケガ予防にもパフォーマンス向上にも直結します

-

上半身の引き締めトレーニングとセットで、夏に向けて機能的な身体を作りましょう!