②毎日更新の情報

体重1kg減るとウエストは1cm細くなります。

ウエスト1cm=体脂肪1kg】の関係を知っていますか?

「体重が1kg減るとウエストは1cm細くなる」

この話、実はある程度の根拠があります。

体脂肪1kgは約7200kcalのエネルギーに相当するとされており、もし1日あたり240kcalを食事や運動で調整できれば、1ヶ月(30日)で約1kgの体脂肪を減らすことができます。

これは、例えば…

-

白米 約1膳(150g)

-

発泡酒 ロング缶(500ml)

-

生ビール 中ジョッキ(500ml)

…を1日だけ控えるようなカロリー量です。

逆に言えば、「ウエストが1cm太くなった…」というときは、1kg体重(=体脂肪)が増えている可能性があるのです。

つまり、ウエスト1cm=約7200kcalという考え方が、健康管理の目安になります。

もちろん、筋肉量や内臓脂肪の個人差、骨格の影響などもあるため一概には言えませんが、日々の生活の中で「たったこれだけの食べ物や飲み物が脂肪として身体に蓄積される」ことを意識するだけで、習慣は変わります。

🔬【参考文献・エビデンス】

-

Wishnofsky M. (1958)

Caloric equivalents of gained or lost weight.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13529392/

→ この論文では、「脂肪1kg=約7700kcal」とされており、一般的に「約7200〜7700kcal」が目安とされています。 -

Thomas D.M. et al. (2010)

A mathematical model of weight change with adaptation.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2923655/

→ 減量と体組成変化に関する詳細な数理モデルを示しており、カロリー収支と体重変化の精密な関係性を検証しています。

📌まとめ

-

体脂肪1kg ≒ 7200kcal

-

体脂肪1kg減ると、ウエストは約1cm細くなる傾向

-

240kcalの調整で、1ヶ月後に1kg減も可能

-

ウエストの変化は「見た目」の変化でもあり、体重管理のサイン

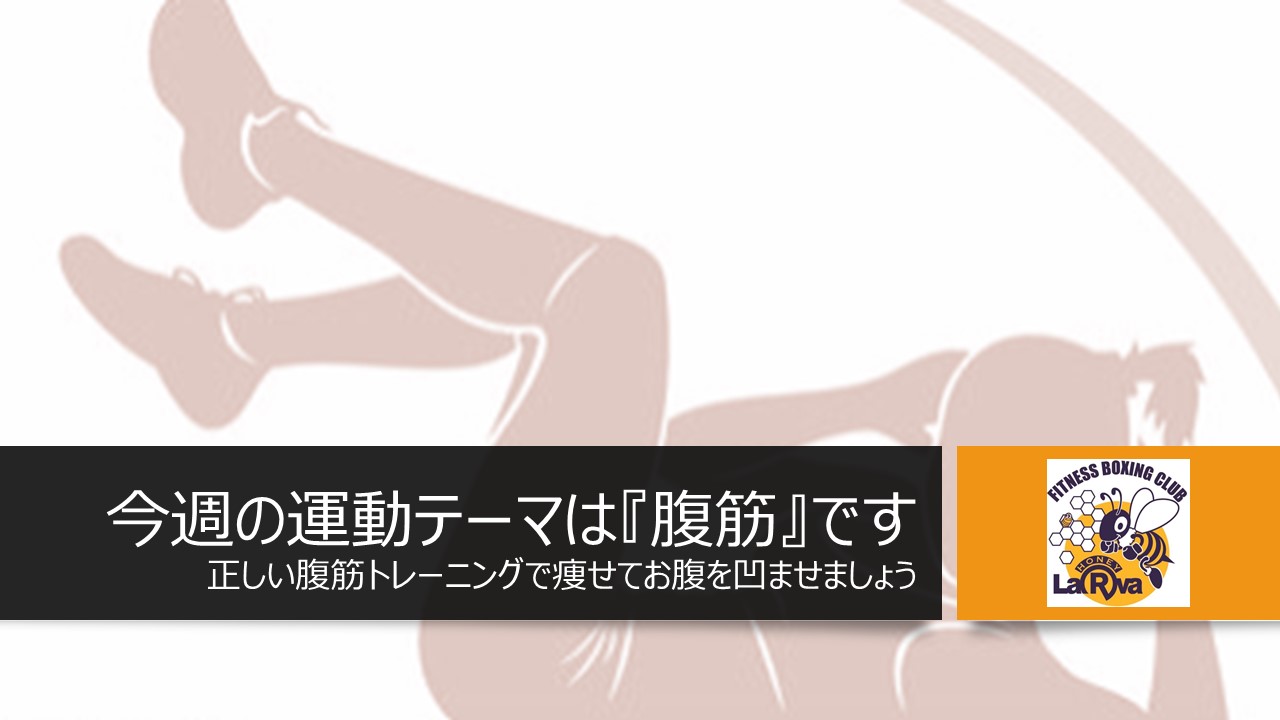

1月後半は腹筋運動を中心にやっていきましょう

【1月後半のテーマ】腹筋は“回数”より“意識”が大切!

◆ 腹筋って、何回もやれば効果が出るの?

実は違います。

たくさん動かしても、正しいフォームで使うべき筋肉に効かせていないと逆効果。

とくに腰に負担がかかってしまい、腰痛の原因になることもあります。

◆ 腹筋には2つの種類があります

-

表面の筋肉:腹直筋(シックスパックの部分)

-

深い部分の筋肉:腹横筋(姿勢を保つ筋肉)

この腹横筋をしっかり使えると、

✔ 姿勢が良くなる

✔ お腹が引き締まる

✔ 腰痛予防にもなる

など、たくさんのメリットがあります。

◆ じゃあ、どうやって鍛えるの?

腹横筋は、「意識して呼吸しながら使う」ことがポイントです。

おすすめの動きは以下のようなもの:

-

ドローイン(お腹をへこませて呼吸)

-

プランク(体を真っすぐキープ)

-

デッドバグ(仰向けで手足を動かす)

これらは、少ない回数でも効果があり、安全に行える腹筋トレーニングです。

◆ 科学的な裏付けもあります

研究では、腹横筋を意識したトレーニングによって、

-

姿勢が改善

-

腰痛が軽減

-

バランス力アップ

などの効果が確認されています。

▼ 信頼できる参考文献(英語)

◆ 最後に

腹筋トレーニングは、回数より「質」が大切。

「どこを使っているか?」を感じながら、ゆっくり丁寧に行いましょう。

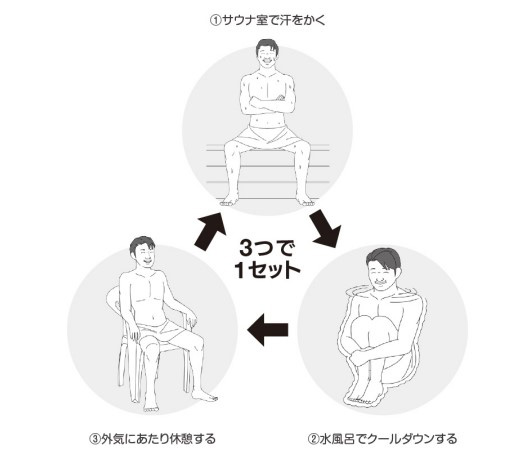

サウナでの「ととのう」方法時には血圧注意③

自分の感覚でサウナ、水風呂をクリアしたらいよいよ

③2分の外気浴

ここは今までのサウナでの体の温め方、水風呂での体の冷やし方によって差が出てきます。

もちろん急激な温度変化を進んでこられた方は外気浴も気持ちよく、その時間も長いでしょう。

私はサウナで体を7分程度(心拍数100以上)、そのあと水風呂で10秒。

これだけでも外気浴で4分以上は気持ち良い状態を作れました。

基本は2分と言われていますが、気持ち良い状態が長いのは嬉しいので私は4分立ちながら外気浴をしていました

これを3セットがオーソドックスなサウナーの『整う』時間とされていますが、私は2セット目が一番気持ち良かった気がします。

サウナの時間は1セットから3セットまでたいした心拍数の差はありません。

水風呂の長さが2秒でも20秒でもなく10秒だったからなのか、それともただ単に3セット目は体が慣れてしまっただけなのか。

それは分かりませんが、自分の体に正直な時間の長さで『整える』に挑戦する事をお勧めいたします。

せっかく気持ち良い時間を感じるためにサウナへ来てるんですから。

サウナの基本の『整える』方法を目安に、自分の感覚で挑戦してみて下さい。

サウナでの「ととのう」方法時には血圧注意②

➀まずサウナで心拍数100を目指す

ができたら次は

②水風呂で30秒から1分浸かる

これはキツイ・・・私はこの水風呂が苦手。最初の1セット目は2秒しか浸かる事(肩まで)ができませんでした。

2セット目は我慢の10秒、3セットやりましたが3セット目は20秒。

しかし、これは私の肌感ですと肩まで浸からなくて良いと思います。

もちろんそのあとの外気浴では肩まで水風呂に浸かった後の方が気持ちの良さに差がでてきてしまいますが、サウナで体を暖めて血圧が上がりそのあとの水風呂でまた血圧を乱降下させてしまうとヒートショックを起こす可能性があります(LINE@でも注意勧告配信しました)。

それに私の感覚でもありますが肩まで浸かると、水風呂や温泉に関わらず心臓への負担が分かります。

水圧で苦しくなった状態と血圧の急激な変化を考慮すると、水風呂は肩まで入らず太もも辺りで充分だと思います。

これも指示では30秒~1分とありますが、『入れるだけ』でOK。

せっかく気持ち良い状態を作るためにサウナを利用するのに、リスクを背負う事はない。

それにこの水風呂のあとの外気浴が終わり、2セット目3セット目と繰り返していくのであればなおさら水風呂で血圧に変化を与え過ぎないようにしたいところです。

血圧の変化=体の温度に依存している部分もあるので『整える』ために少し危険を冒さなければいけないのが現実。

LINE@で配信した早坂先生がおっしゃっているように

交通事故死より入浴中の死亡事故のほうが多い

危険な事に挑戦して、超えられた人だけ『良い状態』を作れるギャンブルのような事はしてほしくないと思います。

よって、サウナも水風呂も適度におこなって外気浴へ進みましょう。

サウナでの「ととのう」方法時には血圧注意➀

私はサウナと水風呂がある温泉では『整う』ための方法で温泉を楽しむ事にしています。

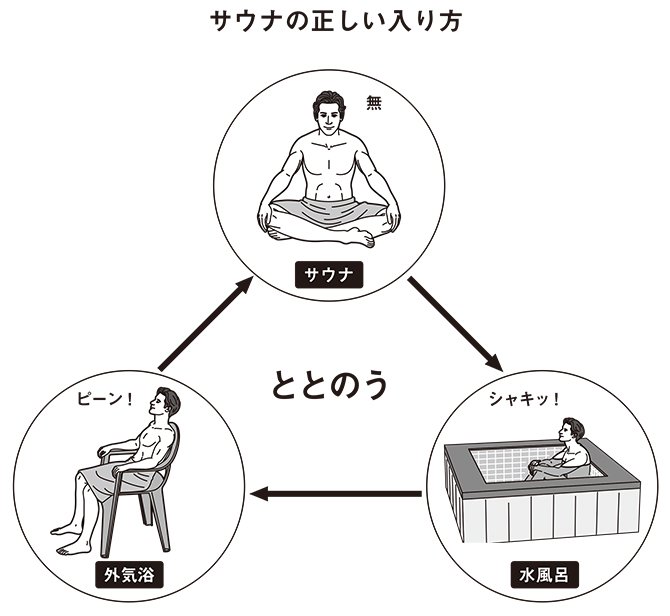

『整う』とはそもそもなにか?

リラックスの副交感神経優位になっていながら交感神経のアドレナリンが出ている状態。

これがとても気持ち良い。

この『整う』時間のためにサウナーたちはサウナを利用します。

➀サウナ ②水風呂 ③外気浴

これを繰り返す事によって外気浴時に2分の「興奮した状態×リラックスした状態」を発生させることができます。

芦野の温泉ではサウナも水風呂もあるので整えられます。

➀まずサウナで心拍数100を目指す

これがまず第一歩といわれています。

だけど寒い時期、もう少し心拍数をあげてから次の水風呂に行くようにしています。

ただでさえこの時期の水風呂は体感的にも寒いので心拍数を100よりちょっと上にしてからサウナを上がります。

心拍数100というのは自分の脈拍を測りながら「ドラえもんのテーマ(あんなこといいなできたらいいな)」のリズムに合う脈拍なら心拍数100となっています。

よって私はドラえもんの唄より少しテンポが早くなってから水風呂へ移ります。時間にしたらおおよそ7分程度くらいでした。

続く。