②毎日更新の情報

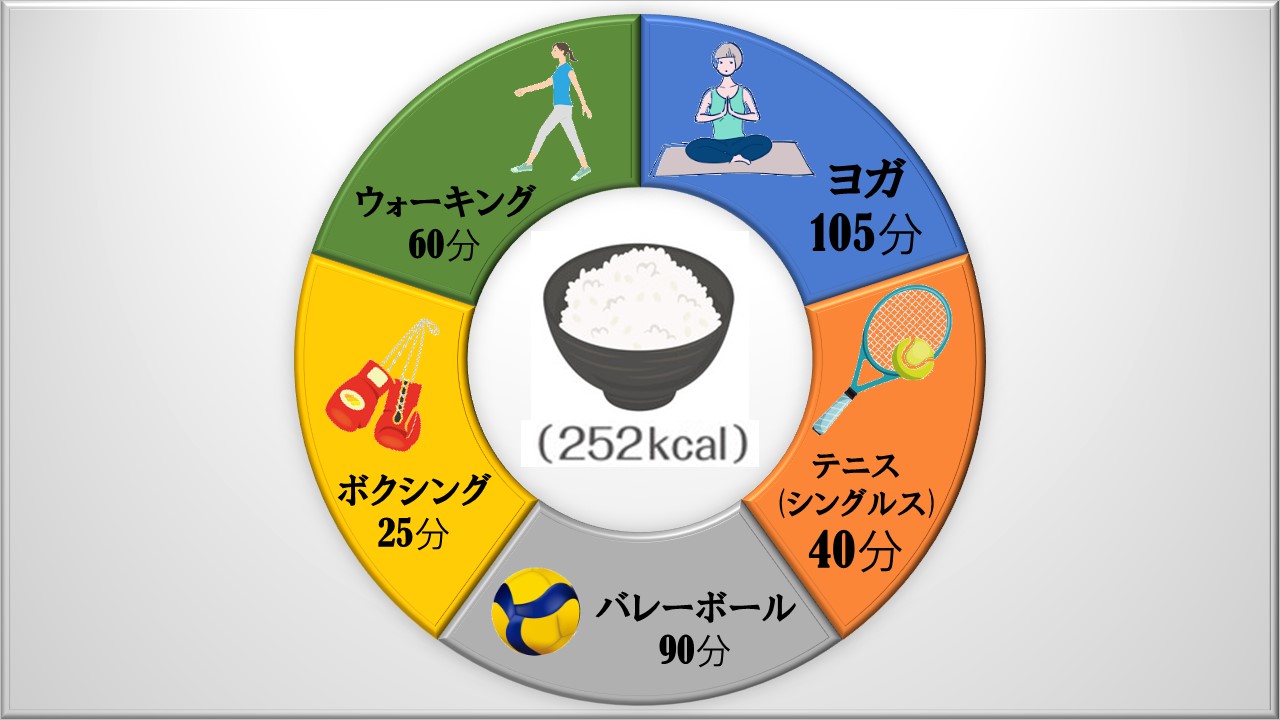

普通ご飯一杯盛りを消化するカロリーは?

ご飯一杯150gのカロリーは約252kcal。

これを運動で消化するには、これくらいの運動時間が必要だという事を分かってほしいと思いドーナツグラフを作りました。

※体重50kgの人での消費カロリー計算です。

運動でのダイエットと食事でのダイエットの両方を参考にして痩せて事が身体を整えるポイントとなります。

人間を含め、動物別の睡眠時間を表にしてみました

こんな寝れていないよ・・・という方もいらっしゃるかと思いますが、

以前、アメリカのデータでも睡眠時間を削り徹夜した脳は、アメリカンフットボールでタックルを受けたのと同じくらいの脳への衝撃ダメージがあるとお伝えしました。

6時間睡眠を2週間続けると、二日徹夜するのと同じくらいのダメージとも言われています。

身体も脳もパフォーマンスを生かすには「睡眠」が大切。

ナマケモノは、食べ物から摂るエネルギーが少ないため、エネルギーを使わないように済むようあまり動かない。

それに比べ、イルカが凄いのが、右脳か左脳のどちらか半分だけ眠り、もう片方の脳を使って泳ぎ続けるのだとか。

それにしてもキリンさん凄・・・

肩こり・五十肩を防ぐ「伸ばす・縮める」運動のすすめ

現代人に欠けている「胴体の使い方」

高い棚の上のモノを取ろうとすると、多くの人は腕を思い切り伸ばし、届かなければつま先立ちになります。

しかしこの動きでは、胴体(体幹)や肋骨周辺がまったく働いていないことがほとんどです。

この“腕だけ・足だけ”に頼る動きの癖が積み重なると、ギックリ腰や五十肩といったトラブルを招くリスクが高まります。

■肋骨の動きが肩の可動域を決める

肩関節の可動性を高めるには、肩や腕のマッサージや温熱療法だけでは不十分です。

肋骨と肩甲骨は筋肉でつながっており、肋骨の動きが制限されると肩の可動域も制限されるからです。

実際に、五十肩患者の研究では、胸郭の可動性(特に第5〜第8肋骨)と肩の可動域には有意な相関があることが報告されています(Yoo et al., 2013)。

🔍【参考文献】

Yoo, I.G., et al. (2013). The effects of thoracic mobilization and extension exercise on thoracic alignment and shoulder function in patients with adhesive capsulitis. Journal of Physical Therapy Science, 25(3), 321–323.

■「伸ばす・縮める」で肋骨を刺激しよう

「伸ばす・縮める」というシンプルな動きは、以下のような多くの効果を引き出します:

-

肋骨が上下に動き、胸郭が柔軟に保たれる

-

肩や首まわりの負担が減る

-

骨盤との連動が生まれ、ウエストも引き締まる

-

体重移動がスムーズになり、スポーツや日常動作が軽快に

特に骨盤と肋骨を引き離す意識をもって動くと、自然と体幹が活性化し、姿勢も美しくなります。

■現場での応用:体幹から動かす癖づけ

ジムでは、「腕を使う前に、まず体幹を使う」という意識をトレーニングの中で根づかせています。

マシンではなく、重力と自体重を活かした動きで「伸ばす・縮める」を日常に取り入れることが、長期的な健康と可動域維持の鍵です。

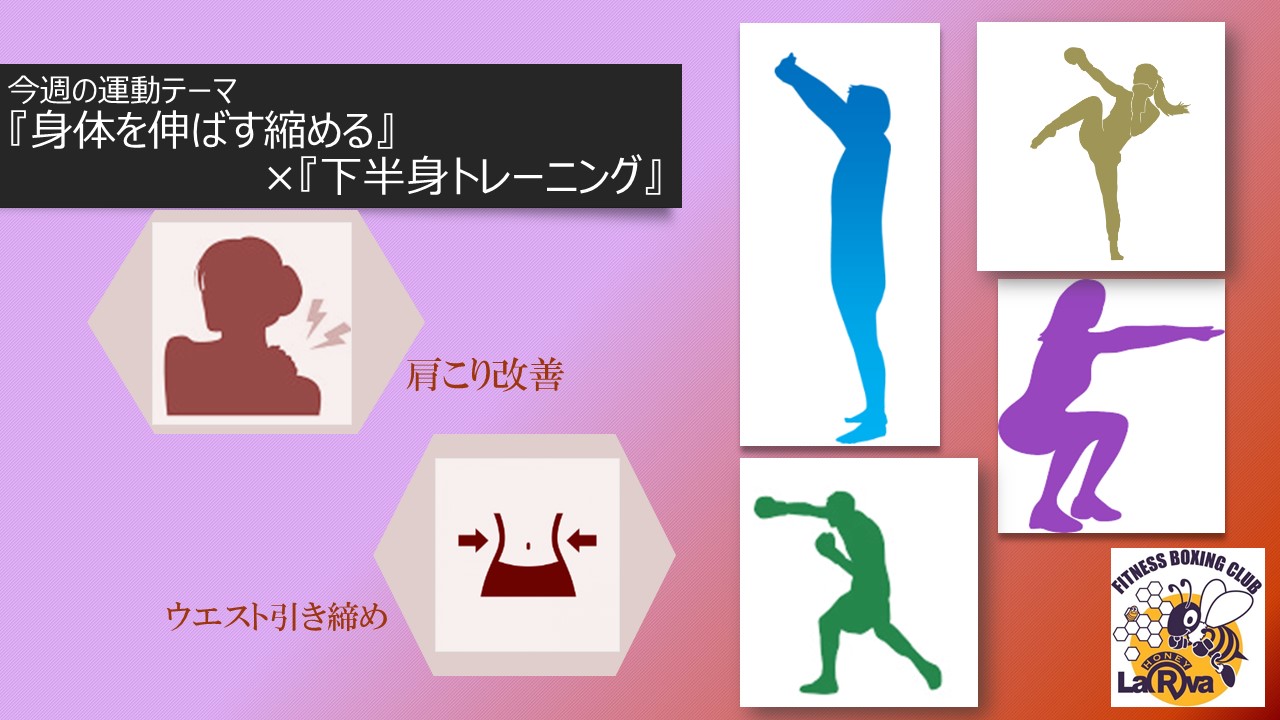

8月後半は「下半身トレーニング」と「伸ばす縮める運動」です

運動テーマは「伸ばす縮める運動」そして「下半身トレーニング」。

まず【伸ばす縮める運動】。

この運動は、はっきりと美容効果が証明されています。

ウエスト。そしてむくみがとれます。

この運動は肋骨と骨盤の可動域を広げるため、少し行っただけでもくびれがはっきりするのが分かるほどなんです。

そうポイントは肋骨と骨盤を引きはがす、ところにあります。

それによって五十肩の改善、そしてひねるスポーツや競技の応用編としても活用される運動になっています。

【下半身トレーニング】

下半身は人間全体の筋肉3分の2が集まっています。

太ももの「大腿四頭筋」裏の「ハムストリングス」やお尻の「大臀筋」、ふくらはぎの「下腿三頭筋」。

体の中でも大きい筋肉が集中しているのが下半身。

お医者さんも年齢が重なる方へ「ウォーキング」や「ジョギング」などを勧めるのは、

ウォーキングなどの下半身を運動させることによって下半身の血流が良くなると、心臓への血流も良くなり、体全体への血流が良くなるのを理解しているから。

逆に下半身の血流が悪いと基礎代謝も悪くなっていきます。

スポーツドリンク:アイソトニック vs ハイポトニック、その違いと適切な使い分け

スポーツドリンクには、浸透圧(溶質濃度)によって「アイソトニック」と「ハイポトニック」の2タイプがあります。

この違いによって、飲むタイミングや身体への吸収のされ方が変わるため、運動時には目的に合わせた選択が重要です。

1. アイソトニック飲料とは?

-

浸透圧:体液(血液など)とほぼ同じ(約280–300 mOsmol/L)nishihara-seikei.com+8福岡の苦しくない内視鏡専門医療機関|福岡天神内視鏡クリニック消化器福岡博多院+8プレシジョン Precision Fuel & Hydration+8PubMed+10precisionhydration.com+10福岡の苦しくない内視鏡専門医療機関|福岡天神内視鏡クリニック消化器福岡博多院+10

-

糖質濃度:4〜6%程度

-

特徴:水分・糖質・電解質のバランスが良く、 エネルギー補給と水分補給を同時に行いたい運動前後や持久系運動の際におすすめ sakatabeika.co.jp+1Medical Physio Lab.+1。

-

注意点:胃での滞留時間が長めで、発汗により体液が薄まっている運動中には吸収がやや遅くなることがあります PubMed+10THE PILATES+10アストリション 公式サイト|ジュニアプロテイン・スクスクダイズ+10。

2. ハイポトニック飲料とは?

-

浸透圧:体液より低い濃度(< 280 mOsmol/L)newcastle-physiotherapy.com.au+11Medical Physio Lab.+11福岡の苦しくない内視鏡専門医療機関|福岡天神内視鏡クリニック消化器福岡博多院+11

-

糖質濃度:1〜4%程度(少なめ)

-

特徴:低濃度だからこそ 腸→血管へ水分が速やかに移動しやすく、素早い水分補給に非常に向いている lifecare-ok.co.jp+3アストリション 公式サイト|ジュニアプロテイン・スクスクダイズ+3sakatabeika.co.jp+3。

-

おすすめの使い時:「運動中」や「短時間の激しい運動」「暑い環境下でのこまめな水分補給」に最適 discoveryjournals.orglifecare-ok.co.jpsakatabeika.co.jp。

3. なぜ運動中にアイソトニックがおすすめされないのか?

-

発汗により体液が薄まると、アイソトニック飲料の浸透圧がむしろ高すぎて 水分の吸収が逆に滞りやすくなり、喉の渇きが逆に増すことも trico-kawaguchi.jp+8lifecare-ok.co.jp+8アストリション 公式サイト|ジュニアプロテイン・スクスクダイズ+8。

-

一部の飲料では濃度が濃すぎ、かえって 胃腸に負担をかける場合も あります precisionhydration.com。

4. EBM論文が示す効果の違い

-

Rowlandsら(2022) のメタ分析では、運動中に摂取した場合、 ハイポトニック飲料はアイソトニックよりも血漿量の維持に優れていた と報告されています Medical Physio Lab.+6nishihara-seikei.com+6lifecare-ok.co.jp+6。

-

2025年レビュー論文でも、短時間や高温下ではハイポトニックが最速吸収で優位、一方でアイソトニックは長時間運動時の電解質・エネルギー補給に有用との評価です discoveryjournals.org。

5. 使用の目安表

| 運動の状況 | 推奨ドリンクタイプ | 理由 |

|---|---|---|

| 運動中や短時間・高温環境でこまめに補給 | ハイポトニック | 水分吸収が最速、負担なく喉の渇きを抑えやすい |

| 長時間または持久系スポーツ、運動前後 | アイソトニック | 水分・糖質・電解質のバランス補給に適している |

まとめ

-

ハイポトニック飲料は「運動中の迅速な水分補給」に最適。

-

アイソトニック飲料は「エネルギーと水分の両方を補いたいシーン」に支持されている。

-

学術的にも ハイポトニック飲料の方が、運動中の水分保持に効果的だというエビデンスがあります。ご自身の目的に合わせて賢く選びましょう!

3. ご活用提案

-

上記論文(PubMedリンク)は記事内で「詳しくはこちら」などで掲載すると信頼性アップにつながります。

-

表や比較チャートを使うと、会員や一般読者にとって分かりやすいと思います。

-

「海水」との比較もご自身の説明に使われていて、とても分かりやすい表現ですね。そのような具体例を本文に織り交ぜるのも効果的です。