②毎日更新の情報

冬に眠くなる原因の一つ「冬季うつ(季節性情動障害)」とは?

冬に強い眠気を感じる原因として、冬季うつ(Seasonal Affective Disorder:SAD)が知られています。

これは季節性うつ病の一種で、冬の時期だけうつ病に似た症状が出現することが特徴です。

研究では、冬季うつは一般的なうつ病の症状(気分の落ち込み、意欲低下、疲労感など)に加えて、過眠(睡眠時間が長くなる) 過食(特に炭水化物への渇望)

といった特徴的な症状が多く、本人が「うつ病」と気づかないケースも少なくないことが示されています。

◆発症の背景:日照時間の減少による生体リズムの乱れ

冬季うつの主な原因は、冬場の日照時間の減少です。

太陽光を浴びる量が減ると、脳内では次のような変化が起こりやすくなります:

① メラトニンの分泌リズムの乱れ

メラトニンは「睡眠を調整するホルモン」。

日照が不足するとメラトニン分泌が過剰または遅延し、眠気が強くなる/朝起きづらい/日中の覚醒が保ちにくいなど、生体リズムが崩れます。

② セロトニン活性の低下

日光は「セロトニン(気分を安定させる神経伝達物質)」を活性化させます。

冬場はこれが低下し、気分の落ち込み/意欲の低下/疲れやすさにつながります。

これらの変化が重なることで、強い眠気・食欲増進・気分低下などの『冬季うつ』特有の症状が起こりやすくなると考えられています。

◆治療法:光照射療法が科学的に有効

冬季うつの治療法として代表的なのが、光照射療法(ライトセラピー)です。

これは専用の高照度ライト(通常10,000ルクス程度)を用いて、朝に人工的な強い光を浴びる療法で、

体内時計の調整/メラトニンリズムの正常化/セロトニン活性改善

などが期待され、臨床研究でも効果が報告されています。

骨盤底筋が弱ると口で呼吸する

骨盤底筋のトレーニングはハニーラルヴァでも主にし、セミナーやイベントでも講演させてもらっています。

骨盤底筋トレーニング=尿漏れ防止

骨盤底筋トレーニング=ポッコリお腹改善

骨盤底筋トレーニング=体幹部の強化

まぁ、様々なところに影響するのが骨盤底筋のすばらしさなんです。

骨盤底筋は股関節とも関わっている閉鎖筋とも繋がりがあるため、「骨盤底筋トレーニングは下半身の強化もプラス」というか骨盤底筋が弱くなれば「下半身も弱くなる原因」と私は思っています。

さて、今回はその骨盤底筋と呼吸の関係。

骨盤底筋と横隔膜は収縮と弛緩の運動を対照的に行っている箇所なので、そもそも関連性は高いんです。

横隔膜が収縮すれば骨盤底筋が緩む。

骨盤底筋が収縮すれば横隔膜がゆるむ。といった形で。

横隔膜は呼吸時に役割を果たす筋肉としてメジャーですね。

という事は?

結論から早速、

骨盤底筋が弱くなる→横隔膜が弱くなる→呼吸が衰える

今回この呼吸が衰えるというのは、イコール胸式呼吸になってしまうという話。

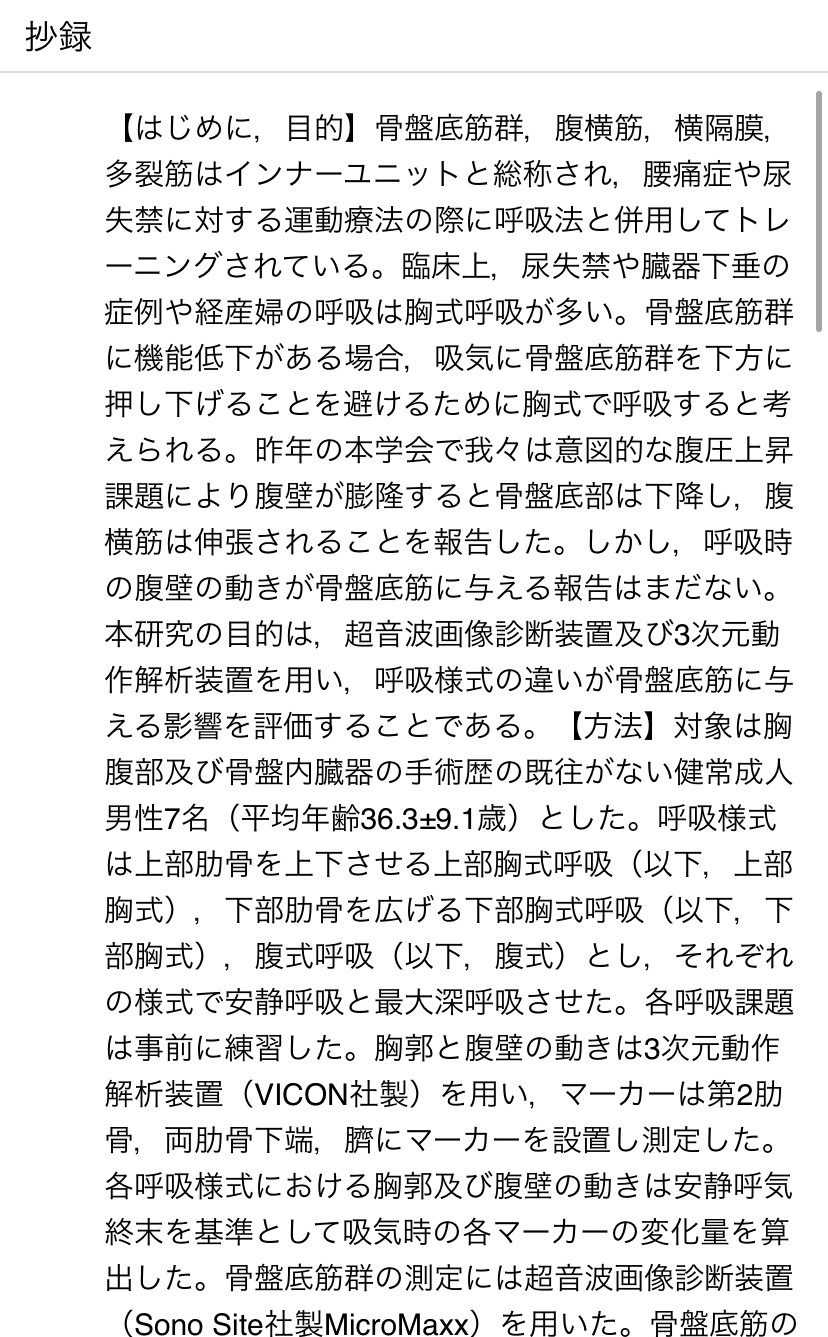

『呼吸様式の違いが骨盤底筋に与える影響』論文↓ 長いからサっと下にスクロールしちゃってもいいです(笑)

https://ci.nii.ac.jp/naid/130005248646

骨盤底筋群が弱まると過剰な腹圧で負担をかけないようにするため、腹式呼吸から胸式呼吸に変化させていると記述してあります。

続きとしては胸式呼吸は口呼吸なので、口で呼吸している時は骨盤底筋が弱い可能性がある。

と、なります。

しかし僕から言わせていただくと、ひとつ不健康であればすべて不健康な状態。

体調を悪くしている状態は、ひとつの箇所が悪いというか、そこを起点に様々な不健康な状態になっているはず。

要するにイライラしている人は機嫌が悪いのでなく「不健康」な人。

いつも態度が悪い人は「不健康」だと言えます。

またまた脱線しないようにします!

口呼吸が悪いコトだらけだと私は思えませんが、東京大学医学部大学院博士号を取っている西原克成氏の著書『呼吸健康術』でも

口呼吸はウイルスなどを取り込みやすい災いの元だと話されています。

次は、子供の頃から喘息に悩んでいたパトリックさんが医師と出会い、深呼吸の勘違いを見直し喘息を克服していった『人生が変わる最高の呼吸法』。

胸式呼吸は口呼吸になり酸素を取り込み過ぎてしまうからダメ。

次、ストレッチなどの様々なパターンを書いていたりする森本貴義氏とアスレティックトレーナーの近藤拓人氏の著『新しい呼吸の教科書』

口呼吸は百害あって一利なしと,,,,,著書の中で鼻が詰まった時、口は補助として呼吸できるのが唯一の利点的な表現されてますが、結局鼻炎などの原因なども口呼吸にあるからやはり口呼吸に利点はない、と。

もうコテンパンですね。

次の、日本呼吸器学会指導員の雨宮隆太氏と中部学院大学短期大学部社会福祉学科で教壇に立っている橋逸郎氏の『はじめての呼吸法』

やっと胸式呼吸だけが

「そんなに悪くないよ!」(胸式呼吸の胸郭主体と腹式呼吸の横隔膜主体がお互いに連携し合う)

とおっしゃっています。

しかしどこでも言われているのは、ストレスや疲労時などの交感神経優位が胸式呼吸、腹式呼吸は副交感神経優位でリラックスができること。

もはや胸式呼吸滅多打ちなんです,,,,,,,(笑)

私も鼻呼吸で日常生活していますが、花粉症で鼻がつまって口呼吸になったりした時期もありました(今は花粉症は抑えられています)。

そしてボクサー現役時代、トレーニングをしている時に口呼吸になってました。

ですが、現役プロボクサー時に指導してくれた方に「相手に呼吸を悟られないよう鼻で呼吸しろ」と言われてからずっと鼻呼吸をするようになりました。

こうやって調べていくうちにあの恩師の指導のおかげで色々繋がってきていると感謝しています。

ですが強度が高い運動をして、なお鼻呼吸を続けているともはや鼻や肺が爆発しそうになります(笑)

普段の生活の呼吸なら改善するほうが良いでしょうが、ハードな運動の緊急時に自分以外の人から言われた呼吸なんかしていられない!

それが腹式呼吸だろうが胸式呼吸だろうが。

緊急時くらい好きな呼吸法でやらせてあげて、と言いたい(笑)

そこですかね、私も胸式呼吸が勧められる利点とは。

ですがその代わり、普段の生活はやはり生理学上でも勧められている「鼻呼吸」で生活していただけたらな、と思います。

骨盤底筋が弱くなる→口呼吸という流れであれば、改善の手段のひとつはまず鼻呼吸にすること、が望ましいかもしれません。

東京のボクシング大会にハニーラルヴァが出場してきました

17日の日曜日東京・新宿歌舞伎町で行われた

FIELDボクシングスパーリング大会に、

ハニーラルヴァから出場希望の会員さん4名が出場しました。

結果は、3名が勝利・1名が引き分け。

プロボクシングジムが集うハイレベルな大会の中で、ここまで素晴らしい成績を残してくれたハニーラルヴァ会員の皆様、本当にお疲れ様でした。

厚生労働省が塩分摂取目標7gなのに、なぜ6gを目安にするか?

先日、1日の塩分を6gに抑えるように心がけてほしいため、表を作り公開しました。

そもそも、なぜ6gにしてほしいか書いていなかったのでちゃんと書いておきます。

1日の塩分摂取量の基準は厚生労働省によると男性7.5g未満、女性6.5g未満となっています(平均値は7g未満)。

WBO世界保健機関では1日5g未満を推奨していますが、日本人の生活や食生活を考えると5g未満はとても厳しい...

昨日の外食塩分表を見てもらえば分かる通り、外食で松屋さんの牛めしの並盛を2回食べたらアウト・・・(泣)

世界基準で5gですから、よほど他国が生活習慣病に敏感になっているのが分かりますね。

そう思うと、厚生労働省発表基準を見るあたりでは日本人の食生活は優秀なのでしょう(油断は禁物)。

皆さん、日本人は塩分を平均どれくらい摂取していると思いますか?

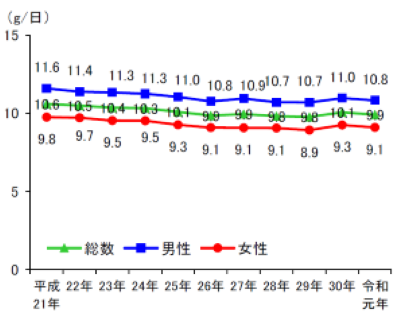

厚生労働省が発表した令和元年までの「国民健康・栄養調査」の資料を見ると

男性10.9g女性9.3g、平均値が10.1g。

やはりWBOの基準5g未満はハードルが高い.....そこで厚生労働省は男性7.5g未満、女性6.5g未満を出しています。

厚生労働省が出す「日本人の食事摂取基準」は2015年版から基準が0.5g引き下げられました。

改正のたびに引き下げられているようです。

これどういうことかと言うと、厚生労働省が発表している基準値に油断していると

甘い!!

どんどん迫ってきている証拠。

それほど日本人の食生活、食事に含まれる塩分が変化してきているということ。

次の改正版も塩分基準は下がっていくと思います。

厚生労働省の塩分基準が下がれば一斉に学校給食も減塩が進みます。

日本人はほんと偉いですよね、言われたことはしっかりやる(@_@;)

しかし、どうせ下がるなら基準が下がってからだと遅いと思いませんか?

基準が下がるという事は厚生労働省も

「ヤバいな,,,,,,」

と思って下げる。

厚生労働省が調査して基準を下げたあとに食生活を整えるより、前もって減塩に努める。

WHOの5gまでは厳しいかもしれませんが、高血圧学会の目安としては6g未満が推奨されています。

なるべく塩分を控えて生活習慣病の予防につとめ健康に生活して下さい。

あっ!一日6g未満でもまつやさんの牛めし2回食べれませんが(笑)

どの程度のウォーキングをすると改善できる病気があるのか?

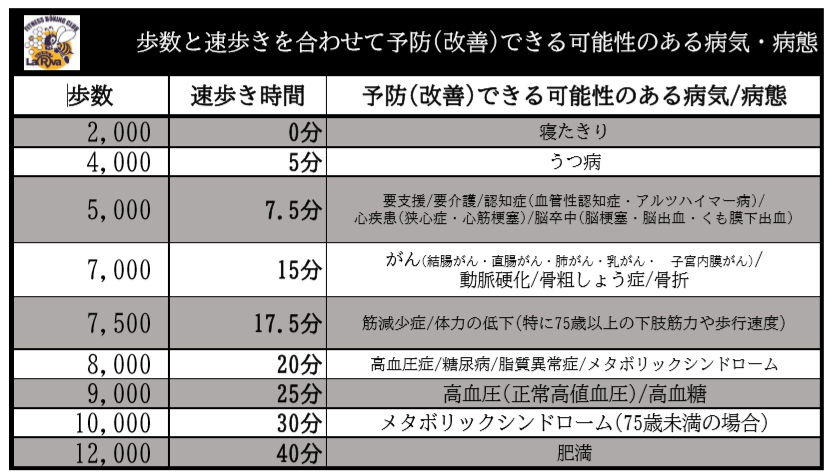

ウォーキングの歩数によって改善できる病気・病態を表にまとめました。

青柳幸利先生に連絡をして確認も取りました。

健康には7500歩、そして17.5分程度の速歩きを組み込む事。